家庭内食品需要の大幅増により過去最高値を記録

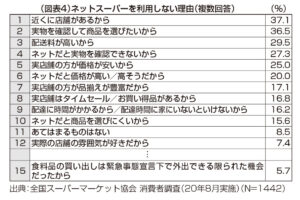

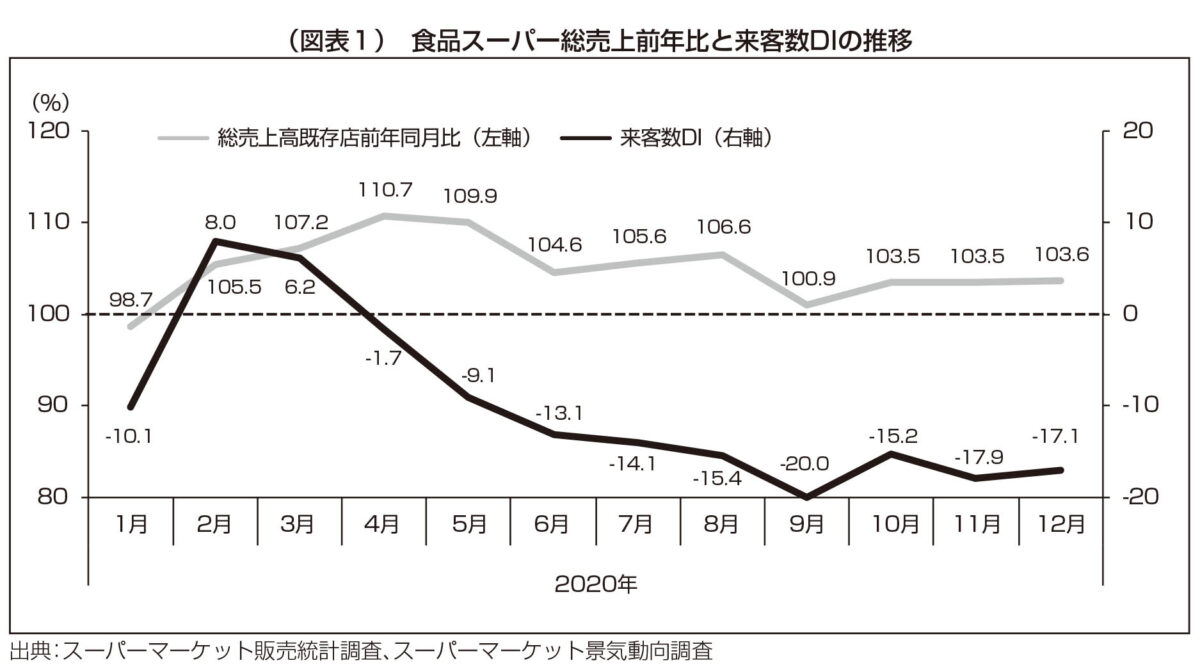

食品スーパーの2020年年間販売額前年比は、既存店ベースで105.0%とスーパーマーケット統計調査を開始した11年以降で最高値となる大幅な前年超過となった。

前年を振り返ると、小中高校の休校要請が行われた2月末頃から家庭内食品需要が高まり、その後も外出制限への警戒感や、マスクや紙製品が品薄になった直後の食品供給への不安により、保存期間の比較的長い乾麺やレトルト、冷凍食品などを購入する動きが広がった。その後、緊急事態宣言下でも食品を含む生活必需品購入に関する外出が認められたことや、供給に対する安心感が広がり、徐々に落ち着きを取り戻した。緊急事態宣言が解除された後も、自粛意識は高い水準が続き、いわゆる〝巣ごもり需要〟が高い状況となった。なかでも家庭内調理志向の高まりを受け、野菜や肉など生鮮品を中心に調味料などの好調な動向が続いた。当初はスーパーへの来店が午前~昼時間帯に集中し、混雑が社会問題となる場面もあったが、5月以降は買い物頻度の抑制や買い回り店舗の絞り込みにより、一転して来客数は減少が続いた。

自粛意識には個人差、世代差が大きい

今年に入り、徐々にワクチン接種が開始されていくなかで、今後の消費者動向は徐々に平時に戻ることが期待されている。ただし、その回復ペースは、予想以上に遅くなる可能性が高い。

これまで、日常生活に対しては、緊急事態宣言に代表される行政機関からの自粛要請が行われてきた。例えば、昨年4月の緊急事態宣言では、飲食店の営業自粛要請、今年1月の2回目では、飲食店には20時までの営業時間短縮要請が行われた。これにより自粛要請に応じた飲食店を利用することは物理的に不可能になるが、仮に営業していたとしても、実際にどれだけの消費者が利用していたかは未知数である。あくまで要請として行われている以上、最終的に自粛するかは個人の判断に任されている。結果として、自粛に対する考え方は人それぞれであり、今後の行動変化について予測するのが極めて難しい状況である。

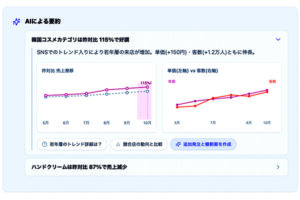

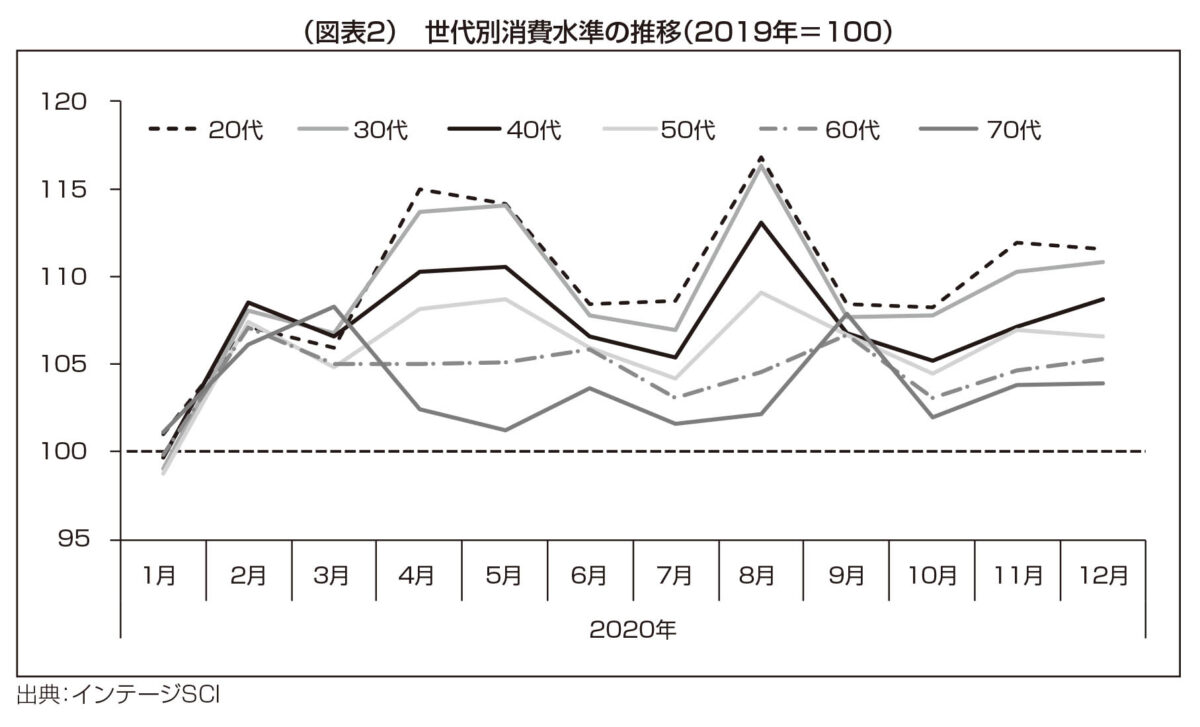

例えば、世代間にも大きな行動格差が存在する。購買履歴データを利用した食品と生活用品の消費動向は、外出自粛や在宅時間増加による巣ごもり生活の影響で、いずれの年代でも2月以降、前年を超える水準で推移した。伸び率は影響が大きい若年世代ほど高い傾向がみられた。

一方で特筆すべきは、昨年4月の緊急事態宣言下や7月の感染者数増加で第2波への警戒感が高まった時期における購買格差である。20代や30代が前年より15%程度プラスの高い山型を示しているが、年代の上昇と共に山は徐々に低くなり、60代では山はなくなり、70代では反対に谷を形成していることがわかる。高齢者の感染への警戒感は高く、小売店は営業を継続していたのにもかかわらず、買い物に行く行為自体を自重したと推察される。

客観性のない自粛の緩和には時間がかかる

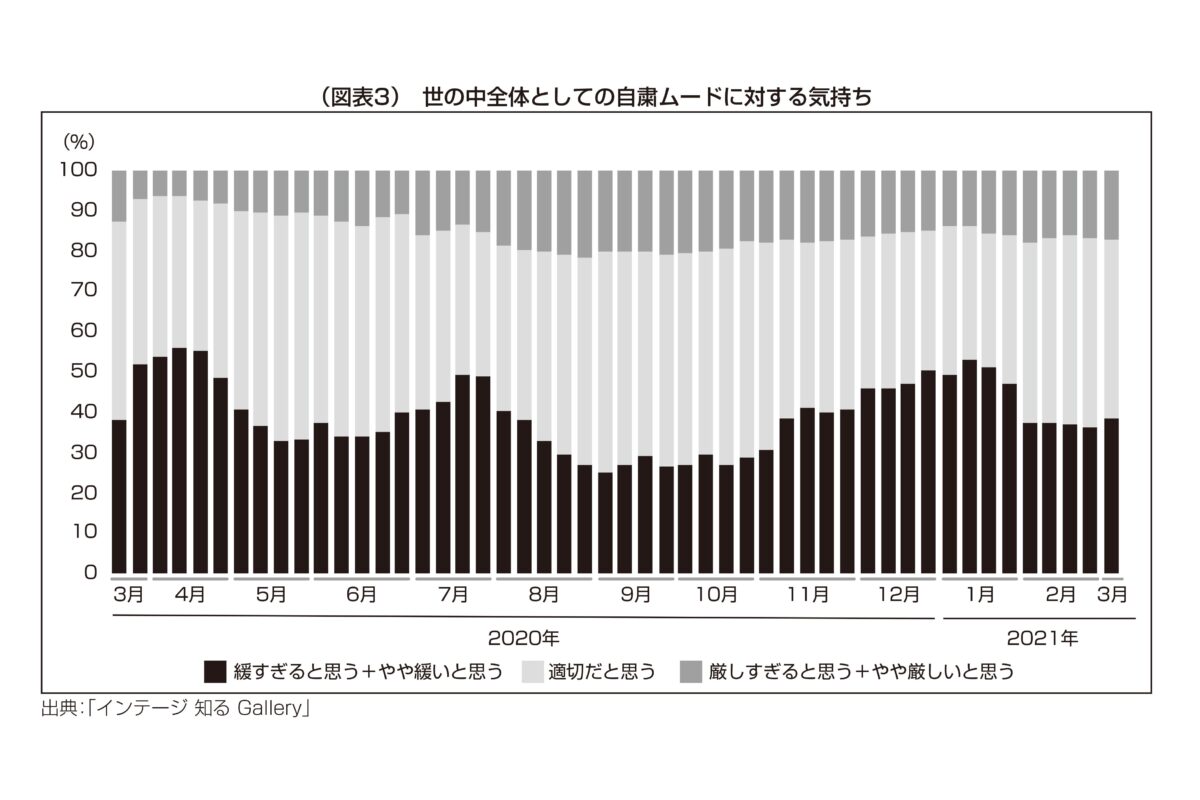

また行動自粛の緩和傾向を不透明にする要因として、慎重姿勢が強い社会ムードから、個人の判断が受ける影響も考慮すべきである。自粛に関する意識調査によれば、感染者数により多少の上下はあるものの、落ち着きがみられた時期でも、約3割が自粛ムードは「緩すぎる」と判断している。また、2回目の緊急事態宣言に期間延長を求める声が半数を超えるなど、社会には緩和に対して慎重な姿勢が根強く残る。

この先、よほどの感染拡大がみられない限り、経済活動への影響が考慮され、営業自粛要請などは行われず、むしろ消費喚起策が積極的に実施される公算が大きい。

しかし、現状のように感染対策のゴール設定が、ゼロコロナか、ウィズコロナのどちらかはっきりしない状況が続く限り、社会のムードは醸成されない。その結果、移動や活動を周囲から緩みと受け止められ、嫌悪感を持たれることを警戒し、慎重な行動を選択する姿勢が長引く可能性が高いだろう。

競争力の源泉は調理向け食品

今後自粛生活が徐々に緩和に向かうなか、巣ごもり生活を背景に好調に推移した食品スーパーにとっては、この間獲得した顧客の維持が課題となる。

感染拡大前の食品スーパーは、ドラッグストアやディスカウントストアなど他業態からの食品参入が相次ぎ、苦戦を強いられていた。しかし、巣ごもり生活による家庭内調理機会の増加により、生鮮品の取り扱いや調味料の品揃えなど調理向け食品の購入先として他業態との差別化が進み、その存在価値を消費者から再評価された1年となった。

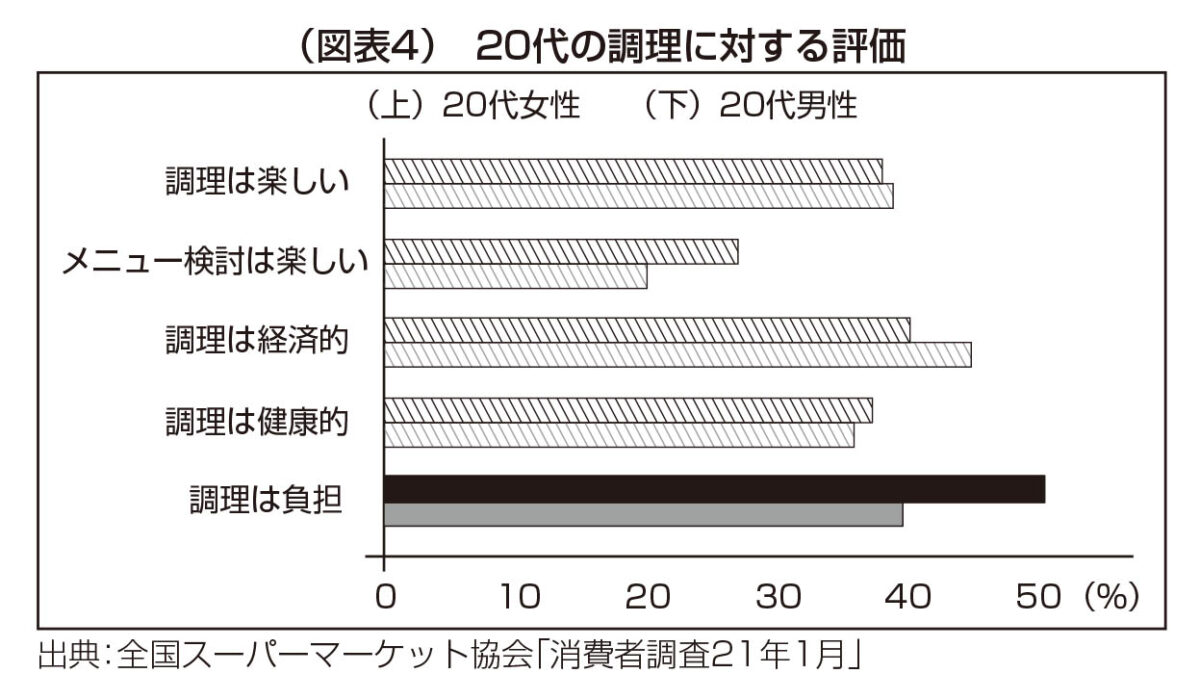

その原動力となったのは、言うまでもなく、自粛生活による家庭内調理志向の高まりである。なかには、これまで素材からの調理志向が希薄だった若年世代でも、当初は食生活の変化による消極的な選択であった調理が、メリットを実感することで習慣化している可能性が高い。そのため今後しばらくは、高止まりする自粛意識を背景に、調理向け食品ニーズは堅調に推移することが予想される。

地域の飲食店との連携で地域経済に貢献

一方でメニュー検討や調理に負担を感じている〝調理離脱予備軍〟ともいえる消費者も多く存在している。その対応策としてスーパーでは、売り場でのメニュー提案や生鮮品と調理補助食品の組み合わせ販売などの取り組みが行われている。また家飲み用のつまみや追加の1品などを惣菜コーナーで充実させる動きもみられている。

顧客維持に向け、このような調理負担軽減が重要であるが、さらに踏み込めば、調理から解放されたい消費者に対する来店動機の提供にも気を配らなければならない。

例えば、業種を超え、店舗周辺地域の飲食店との連携に取り組む例も多くみられる。今後、大きな損失を受けた飲食店への応援機運が高まると予想されるが、「Go To イート」では、その恩恵が大手飲食店に偏ったことが問題となった。地域飲食店は、オンラインへの対応が十分ではなく、普段利用するスーパーで応援できれば多くの消費者から支持されるだろう。また、このような地域経済に貢献する消費は「エシカル消費」と呼ばれ、特に若年世代を中心に関心が高まっている。食品スーパーは、調理をきっかけに利用が見直されたこの機に、地域の食文化や食生活を担う業態としてさらなる進化を遂げることが期待される。

※「2021年版スーパーマーケット白書」では、2020年の業界動向をはじめ、消費者調査などを詳しく掲載しております。全国スーパーマーケット協会のホームページからダウンロードしてご覧いただけます。

長瀬直人(ながせ・なおと) 一般社団法人全国スーパーマーケット協会主任研究員。高千穂大学客員教授。