値上げに理解を示す消費者が半数を超える

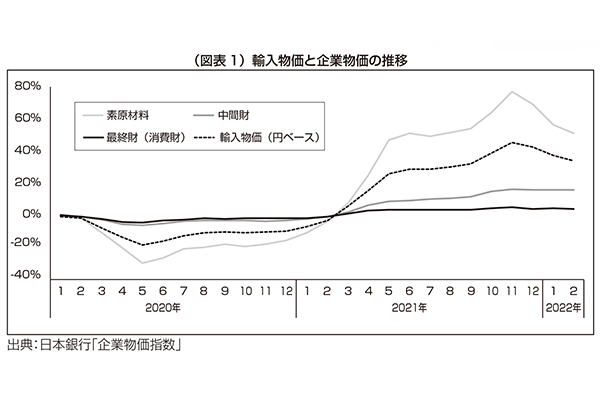

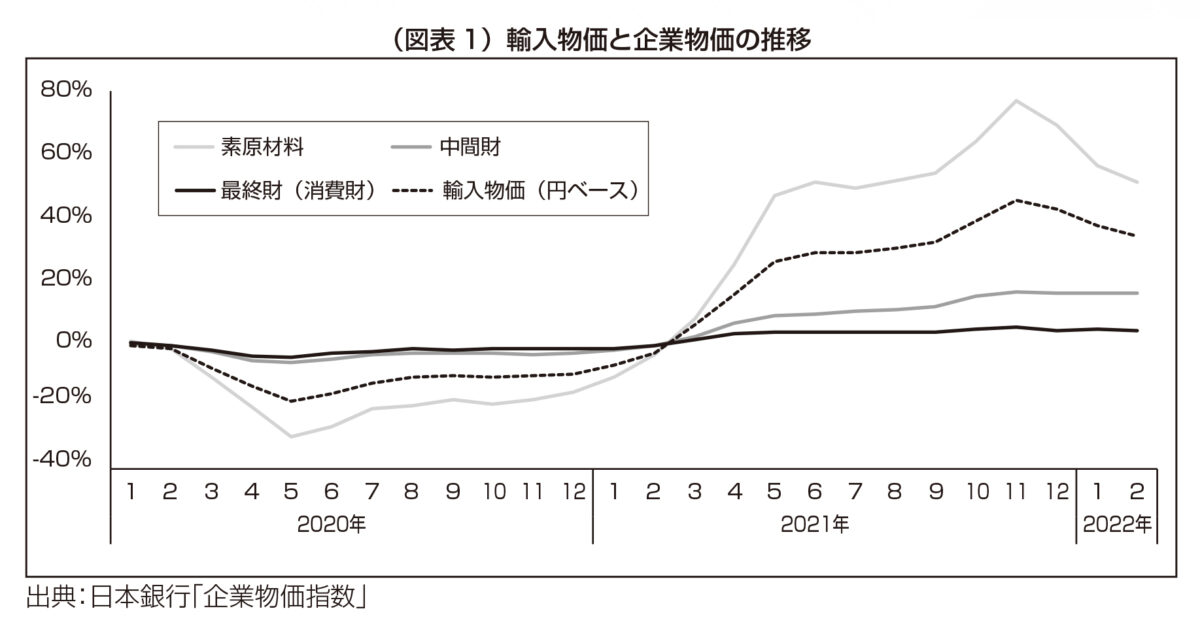

2022年の消費動向で最も懸念されているのが物価上昇である。企業間取引の物価を示す21年11月の企業物価指数は、オイルショックの影響を受けた1980年12月以来、41年ぶりの上昇幅を記録した(図表1)。素材・中間財など川上部門における企業物価の上昇率はすでに歴史的水準にまで達しており、もはや企業努力で吸収するのは困難な状況になっている。さらに今後の国際情勢によっては、事態が長期化する懸念も高まっている。

一方で、2月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)は、前年同月比0.6%の上昇にとどまっており、川上の大幅な物価上昇が消費者にまで押し寄せてきている状況にはない。だがいずれ波及するのは避けられず、数カ月後には消費者物価指数は4%近く上昇するとの予測もある。

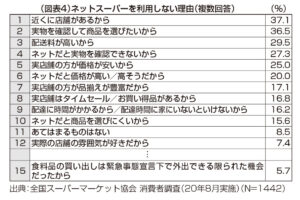

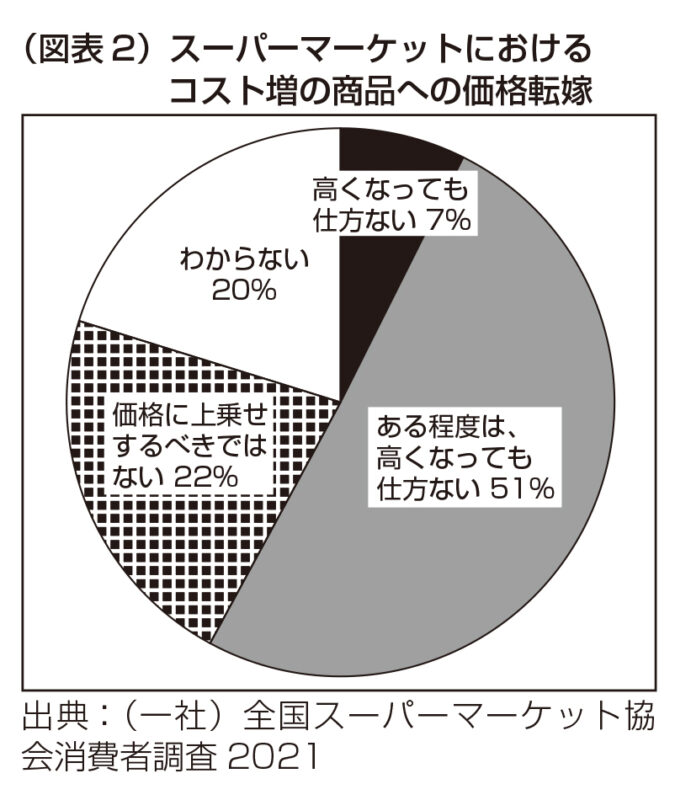

21年末に全国スーパーマーケット協会が実施した消費者調査によれば、スーパーマーケットにおける物価高騰を背景とした値上げに対して、過半数が容認する姿勢を示していることがわかった(図表2)。連日メディアで報道されていることもあり、消費者側と負担を分かち合うことに一定の理解を得やすい環境は整っている。

生産性重視は経済の悪循環を招く

コストプッシュ型の悪い物価上昇が国内経済に与える影響が深刻であるのは言うまでもない。しかし、それ以上に懸念されるのは、今後の消費低迷と物価上昇が、生産性改善を重視する風潮を加速させ、企業の多様性が失われていくことである。

2000年時点で世界第2位であった日本の1人あたりGDPは、国際的な順位が年々低下し、21年に世界第24位にまで後退した。

この間、国内サービス業の低い生産性の改善が最重要課題とされ、様々な取り組みが進められてきた。しかしこれは結果として、コスト削減による生産性向上が偏重され、個別企業の持つ強みや魅力を低下させる要因となった。

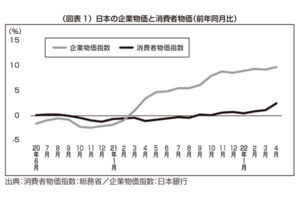

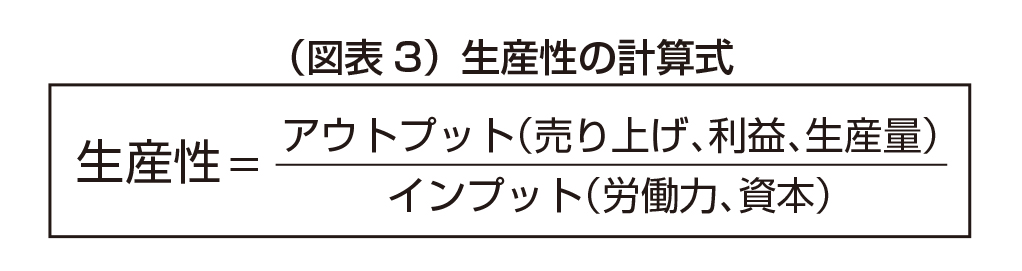

生産性の計算式は、極めて単純である。分母を投入量(インプット)、分子を生産量(アウトプット)とすることで、費やした労働や資金などに対し、どれだけ効率よく生産できたか、どれだけ効率よく利益を上げられたかが確認できる指標である(図表3)。

主に製造業の「カイゼン」に活用されてきた生産性は、アウトプットが外部要因に左右されることのない生産・製造量であったため、生産効率を示すのに適した指標であった。しかし、サービス業におけるアウトプットである売り上げや利益は、生産者側によってのみ決定できるものではなく、実際にどれだけ消費されたかという結果に過ぎない。

例えば、従業員が1日10人から12人に接客できるようになったとしても、8人しか来店しなければアウトプットは8人となり、生産性が低下したと評価されてしまう。また接客技術が向上し、顧客の満足度が高まったとしても、デフレ下では価格に転嫁することは容易ではない。つまり、サービス業の生産性では、売り上げや利益に表れない・表せない成長は評価されないのだ。このような環境下で企業は、アウトプットの増加よりもコスト削減によるインプット抑制を重視し、国内経済は、低成長→コスト削減による賃金抑制→消費低迷→デフレの悪循環から抜け出すことのできない状況に陥っている。

コスト上昇局面で再び高まる生産性向上圧力

スーパーマーケットはこれまで、店舗数の増加を中心に売り上げ規模の拡大を目指してきた。足元こそコロナ禍で売り上げは改善が続いているものの、人口減少、少子高齢化や食品市場への相次ぐ異業種参入による競争激化により、これ以上の拡大が望めない環境となっている。そうした中で現在の世界的な物価高の国内への波及は、これまでどおりの経営を続けていたとしても生産性が低下する事態に直面しており、今後コスト抑制に向けた取り組みは加速していくとみられる。

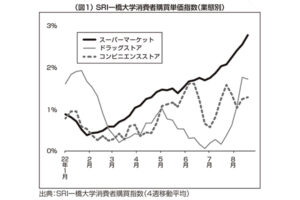

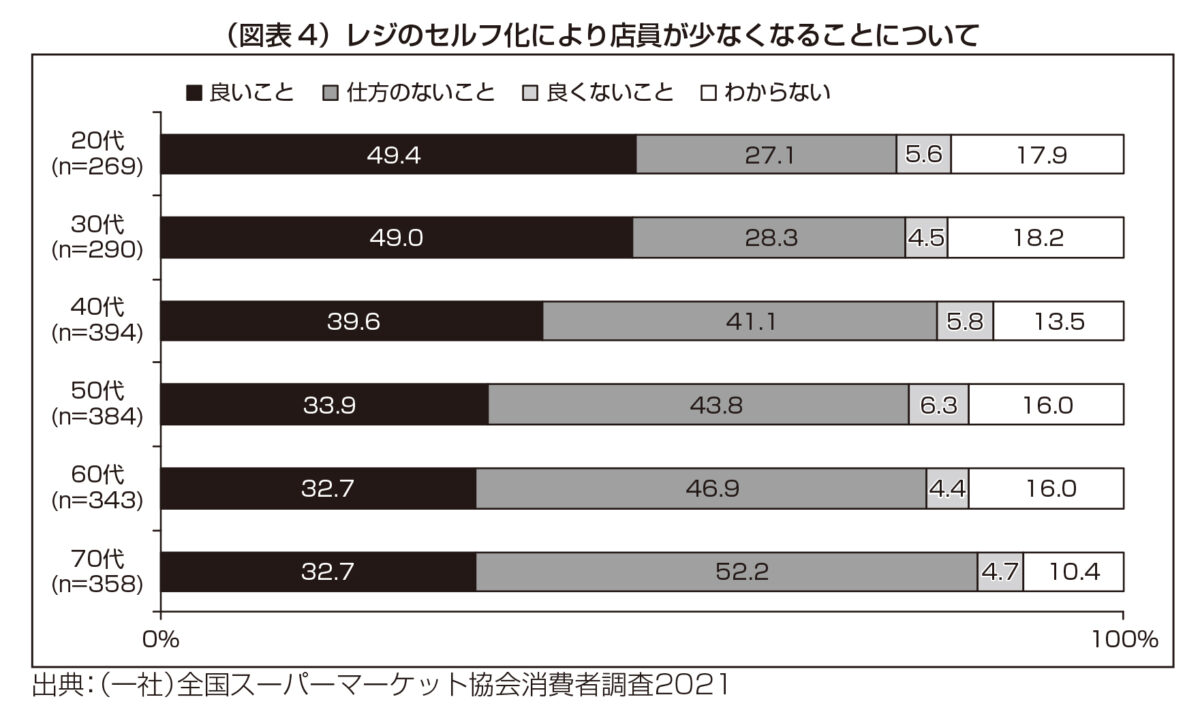

近年、時間あたりのレジ通過人数増加とそれにかかる労働力減少による業務効率化として取り組まれているのが、レジのセルフ化である。消費者調査(図表4)によれば、セルフ化で店員が減少することに対して、「良くない」と考えているのは5%程度にとどまっている。

一方で肯定的な意見は、若年層を中心に「良いこと」とする積極的な評価と、年配者では「仕方ないこと」という消極的な評価とに二分されている。高齢者では、レジや精算機操作への不安や店員とのコミュニケーションが失われることへの寂しさを感じている消費者が少なくない。利用顧客の年齢層に応じて、多少の人件費をかけても、このような顧客心理に対応することは、顧客満足度の向上につながる可能性も指摘したい。

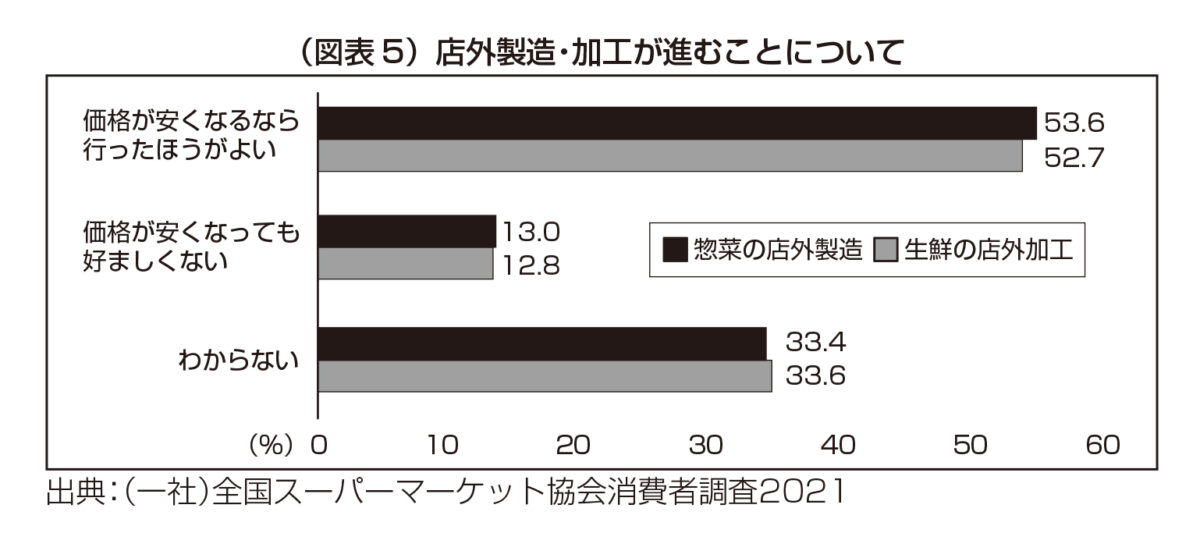

また、生鮮品加工や惣菜製造を店内からプロセスセンターなど店外に切り替える動きも進められている。調査結果では低価格につながる店外作業化を肯定的に受け止める消費者は、生鮮品加工、惣菜加工ともに半数となった(図表5)。一方で、価格が安くなっても店内加工にこだわる消費者が1割、わからないと答えた消費者が3割存在している。食品によりその影響は異なるため、一概に比較することはできず、実際に確認してから是非を判断したいとする消費者も多い。

実は、このような消費者判断こそが、食品販売の多様性が維持され続けている所以である。規格としてどれほど品質に違いがあるのかではなく、消費者がどのように評価するかが重要であり、その判断にバラつきがあるからこそ、多様なスーパーが支持されているのだ。

実際、その性能や品質が数値で可視化されている商品ジャンルでは、メーカーや小売りは生産・販売効率に優位性を持つ大企業で寡占化されている。生産性を重視するあまり、食品の製品化を進めることは、中小企業が、自らの強みを失うことにつながりかねない。食品には鮮度や品質、こだわりがあり、規格化された製品と異なることを消費者に訴求していくことこそが生産性に対抗する唯一の手段である。

中小企業は効率性の外にある価値を追求すべき

スーパーマーケットは、事業活動の大部分を労働力に頼る労働集約型産業であり、分子であるアウトプットを売り上げもしくは利益、分母であるインプットを人件費とした「労働生産性」により、事業性が評価されることが多い。様々な商品を1カ所に集め、棚に選びやすいように陳列して販売する業務については、この労働生産性向上は避けて通れない。

一方で、生産性では評価が難しい、販売やサービスに対する顧客評価を過小評価するべきではない。さらに言えば、スーパーマーケットが担っている食文化の継承やライフラインとしての役割なども含め、消費者に評価されることが、食品小売業の多様性が維持されるためには必要不可欠である。そして、これらの評価が、適切に価格に反映される仕組みを構築することが最終目標である。

全国スーパーマーケット協会では、21年からスーパーマーケットGood Action Initiativesを実施している。これは、地域の生活や文化への貢献に対するスーパーマーケットの取り組みを広く社会に発信する試みである。効率性を重視した経営が、必ずしも社会や地域、労働者の利益につながらないことは、この20年で明らかになった。

今後期待される新しい資本主義とは、すべての経済活動を市場原理に委ねるのではなく、たとえば地域の伝統や食文化などの守るべき領域について、効率性から切り離す経済活動ではないだろうか。

スーパーマーケットは、事業活動の大部分を労働力に頼る労働集約型産業であり、分子であるアウトプットを売り上げもしくは利益、分母であるインプットを人件費とした「労働生産性」により、事業性が評価されることが多い。様々な商品を1カ所に集め、棚に選びやすいように陳列して販売する業務については、この労働生産性向上は避けて通れない。

一方で、生産性では評価が難しい、販売やサービスに対する顧客評価を過小評価するべきではない。さらに言えば、スーパーマーケットが担っている食文化の継承やライフラインとしての役割なども含め、消費者に評価されることが、食品小売業の多様性が維持されるためには必要不可欠である。そして、これらの評価が、適切に価格に反映される仕組みを構築することが最終目標である。

全国スーパーマーケット協会では、21年からスーパーマーケットGood Action Initiativesを実施している。これは、地域の生活や文化への貢献に対するスーパーマーケットの取り組みを広く社会に発信する試みである。効率性を重視した経営が、必ずしも社会や地域、労働者の利益につながらないことは、この20年で明らかになった。

今後期待される新しい資本主義とは、すべての経済活動を市場原理に委ねるのではなく、たとえば地域の伝統や食文化などの守るべき領域について、効率性から切り離す経済活動ではないだろうか。

長瀬直人(ながせ・なおと) 一般社団法人全国スーパーマーケット協会主任研究員。高千穂大学客員教授。