国内には持続可能な社会実現の土壌が形成されている

2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」は、経済活動による社会の歪みや環境問題など負の遺産に目を向け、2030年までに持続可能な新しい社会システム構築を世界規模で進めていこうという動きである。

国内でも数年前からメディアなどで度々取り上げられるようになり、日常生活でも耳にする機会が増えた。調査によってややばらつきがあるものの、言葉を聞いたことのある人は7割程度までに達した。一方で、17の目標など詳細まで知っているのは2割程度にとどまっており、現時点では内容を理解するまでには至っていない。一方で、17年に学習指導要領の改訂により、小学校や中学校で学校教育に取り入れられたことで、10代では、SDGsへの理解が進んでおり、実際に様々な活動を始める動きもみられている。

たしかにSDGsは最近誕生した言葉だが、このような持続可能な社会の実現という考え方は、すでに日本社会に定着している概念である。

そもそも日本では、古くは江戸時代の商人道として、近江商人の「三方よし」や石田梅岩の「石門心学」があり、自分だけが儲かるビジネスモデルは長続きしないと諫められてきた。1960年代には社会と企業利益の関係性が、産業公害が相次いで発生するという形で表面化し、法整備が進められた。また2000年代に入っても、企業の不祥事が表面化するたびに、利益至上主義経営への批判が高まり、「企業の社会的責任(CSR)」に関連した制度整備が進んだ。実は、国内でこの問題が話題にならなかった年はなく、SDGs登場前から、企業は、法令遵守や社会貢献、環境に配慮した持続可能な事業活動を行うことが当然と考える社会風土がすでに形成されているのだ。

一方で、これまでと異なる点もある。若い世代を中心にSDGsへの共感が広がり、日常生活においても意識改革や行動変容が進んだ段階では、企業に対して、これまでの本業に関するプロセスやプロダクトにおける企業倫理だけでなく、SDGs目標に即した課題解決に主導的な役割が期待されることになる。特に特定分野において影響力を持つ業界や企業に対しては、該当する社会的課題の解決に向け、これまで以上に中心的な取り組みが求められるだろう。スーパーマーケットは生活に密着した産業であり、広範囲で多岐にわたる課題解決が求められる業界である。食品販売に関連した課題だけでも、廃棄問題、資源のリサイクル、環境配慮商品、フェアトレード、生産者や地域応援商品などが該当する。そのほかにも食品供給の視点で貧困問題や高齢者支援などへの貢献の期待も大きい。

取り組みに共感を得れば参加率上昇につながる

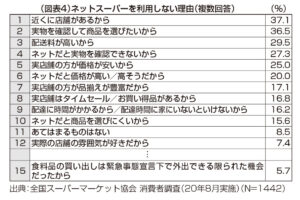

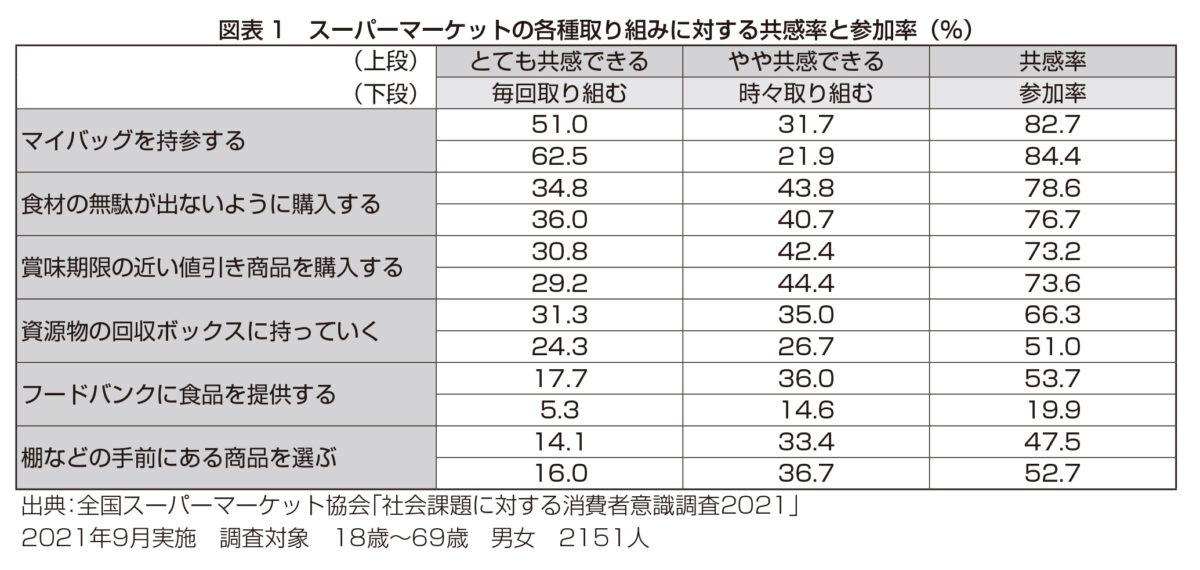

期待される社会問題解決に向けた主導的な役割とは、一方的に取り組みを行えばよいということではなく、より多くの消費者が参加する仕組みを構築する責任まで担っていることを意味している。現在スーパーマーケットで実施されているいくつかの取り組みのうち、レジ袋有料化義務化により「マイバッグの持参」は8割を超える参加率となっているほか、「無駄の出ないように購入」や「値引き商品の購入」は共感と参加率が共に7割以上となっている。その一方で、「回収ボックスの利用」や「フードバンクへの食品提供」については、共感率に比べ、参加率が低い。事業者側は回収ボックスを設置するだけでなく、消費者側が参加しやすい環境整備に取り組むことで、参加率は大幅に上昇する余地があることを示している。フードバンクについては、まだまだ提供できる場所が限定されていることが理由として考えられる。半数以上の消費者が共感を示す取り組みであり、今後の受け皿になる事業者が増加することが期待される。

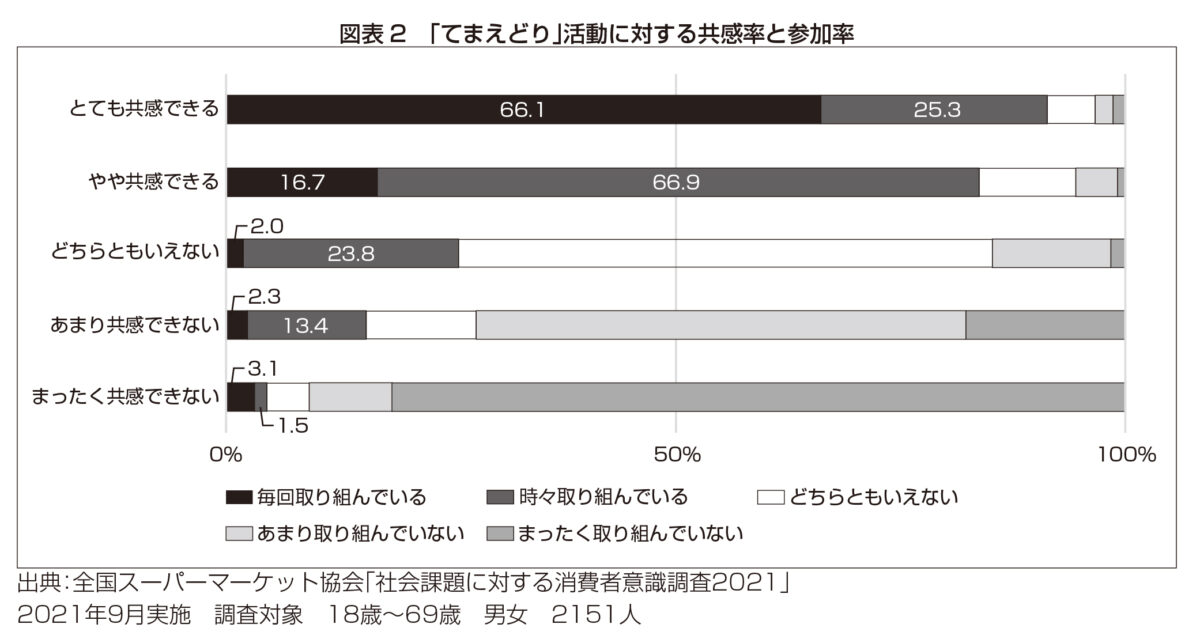

食品ロスの削減に向けた取り組みとしてスーパーマーケットで行われている「てまえどり」運動については、調査項目のなかで共感が最も低く、半数以下にとどまっている。また、共感と実施率の関連が深く、共感している消費者の8割以上が実施しているにもかかわらず、共感していない消費者では、1割程度の実施率である。

この理由には二つ原因が考えられる。国語辞典には共感とは「他人の感情や経験を、あたかも自分自身のこととして考え感じ理解し、それと同調したり共有したりするということ」と定義されている。消費者に「てまえどり」を推奨する意味については伝わっているはずである。しかしこの取り組みが食品ロス削減にどれだけの効果や成果があるのかが理解されていない可能性が高い。今後幅広く浸透させていくためには、まずは活動の目的やその成果を店頭で告知するなど、情報提供により消費者に共感を得る努力が必要だろう。

また、取り組みに共感していない消費者の実施率が非常に低いことは、取り組みの趣旨が正しく理解されていないことを表している。原因は、食品廃棄を減らすという課題に対し、消費者側と販売側との利害相反を解消できていないことである。期限の短い商品を先に販売することでロスを減らしたい販売側と、家庭での食品廃棄を減らすために、同じ価格であれば期限の長い商品を買ったほうがよいと考える消費者側で見解がわかれてしまっている。商品選択前に、例えば品質は変わらないことや、使い切るだけ期限が残っていれば十分であることなどを発信することで、本来利害関係にない取り組みであることを理解してもらう工夫が必要である。

消費者意識に敏感に反応する姿勢が評価される時代に

消費者の負担感軽減は、多くの取り組みが直面する共通課題である。一部には社会課題解決のため、多少の犠牲を払ってでも取り組む事業者や消費者も存在するが、しかしそれでは社会全体の取り組みにまで拡大することは難しい。持続可能な社会の実現には、持続可能な経営が前提であり、仮に活動にコストがかかる場合には、消費者への負担を模索しなければならない。共感だけでは達成が難しい場合には、レジ袋有料化義務化のように政府や自治体への法整備の働きかけなども必要となる。

一方で、日本では他国に比べ、事業のプロセスやプロダクトと社会の利益調整を長年追求してきた歴史があり、コスト削減と社会問題の解決を両立する技術を持つ世界有数の先進国である。小売側だけでは解決できない課題については、メーカーへの提案や共同開発などを模索することも有効な手段だろう。いずれにしても、SDGs社会では、企業はこれまで以上に課題解決に向け、主導的に積極姿勢を示すことが必要となる。

SDGsはマクロな国際的目標と捉えられがちだが、消費者の意識変化により、日々の生活スタイルを一変させる可能性のある極めて身近な問題である。例えば日本でもコーヒーなど一部にマイボトル利用が普及しつつあるが、すでに意識が高い欧州諸国では、幅広い商品を自身の容器に詰め替えて使うことが当然の文化となっている。早ければ、学校教育を受けた世代が消費者となる数年後には、日本でも大きな価値観の変化が起こる可能性が高い。また最近では、地産地消、エシカル消費など消費行動に変化を誘発する様々なワードを目にする機会が増えた。さらに足元の新型コロナウイルス感染拡大は、希薄になりつつあった個人と社会の共存関係を考え直すきっかけとなった。地域密着を掲げるスーパーマーケットでは、地域社会との取り組みに共感を得やすい好機が訪れている。

そう遠くない将来、スーパーマーケットに対しても、社会課題解決に向けた消費者意識の高まりに敏感に反応し、先手を打つ企業姿勢が問われる時代が訪れるだろう。

長瀬直人(ながせ・なおと) 一般社団法人全国スーパーマーケット協会主任研究員。高千穂大学客員教授。