アマゾンが10月23日、新たなAI搭載ショッピング機能「ヘルプ・ミー・ディサイド(決めるのを手伝って)」を発表した。ユーザーが複数の商品を比較して迷っている際に、過去の閲覧履歴や購入傾向を分析し、ワンタップで最適な商品を提示する機能である。AIが消費者の“決断疲れ”を軽減し、購買行動を後押しする仕組みだ。

AIが「迷い」を可視化し、意思決定を補助

アマゾンはこれまでも、生成AIを活用して買い物体験を進化させてきた。同社のAIショッピングアシスタント「ルーファス」は、リアルタイムで質問に答え、商品の比較や詳細確認をサポートしている。また「ショッピングガイド」では、専門家による推奨商品をまとめて提示し、情報過多になりがちなオンライン購買を整理する役割を果たしている。

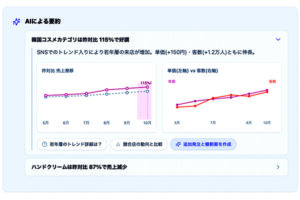

今回導入された「ヘルプ・ミー・ディサイド」は、こうしたAI活用の流れをさらに一歩進めたものだ。ユーザーが特定のカテゴリ内で複数の商品を見比べていると、商品詳細ページの上部に「ヘルプ・ミー・ディサイド」ボタンが表示される。

このボタンをタップすると、AIがユーザーの閲覧履歴、検索履歴、購入履歴、嗜好データなどを総合的に解析し、最適な商品を1つ提示する仕組みである。

アマゾンのパーソナライゼーション担当副社長のダニエル・ロイド氏は、「ヘルプ・ミー・ディサイドは、複数の類似商品を比較しているユーザーに対し、AIが自動的に最適な商品を提案する。購買判断に要する時間を削減し、自信を持って決断できるよう支援することが目的だ」とコメントしている。

“なぜその商品なのか”を明示する説明付き推薦

ヘルプ・ミー・ディサイドの特徴は、単なるレコメンド機能にとどまらない点にある。AIが選んだ商品には「なぜその商品があなたに適しているのか」という明確な説明が添えられる。商品の特徴や顧客レビュー、過去の購入傾向との整合性などを可視化することで、推薦理由を明示する仕組みだ。

たとえば、ユーザーが「キャンプ用テント」を探している場合、AIは過去に閲覧した寝袋や登山靴、ストーブといった関連商品の情報も考慮に入れる。そのうえで、「寒冷地でも快適に過ごせる4人用オールシーズンテント」など、家族構成や用途に合った商品を提示する。ユーザーは提案理由を理解しやすく、納得感をもって購入に進むことができる。

また、メイン推薦に加えて、より上位グレードの商品(アップグレードピック)や、価格を重視した低価格帯モデル(バジェットオプション)も提示する。これにより、ユーザーは「最適解」と「代替案」を同時に比較しながら意思決定できる構造となっている。

AIレコメンドの中核を担うAWS基盤

ヘルプ・ミー・ディサイドは、アマゾンのAI技術とクラウド基盤の融合によって実現している。バックエンドでは、大規模言語モデル(LLM)を中心に、アマゾン・ベッドロック、アマゾン・オープンサーチ、アマゾン・アマゾン・セージメーカーなどのAWSサービスが活用されている。これらがユーザーの行動データと商品カタログ、レビュー内容などを統合的に解析し、「最も適した商品」を導き出す。

この仕組みは単に商品を推薦するだけでなく、「ユーザーが何を求めているのか」「なぜ迷っているのか」をAIが推論する点に特徴がある。AIが“行動文脈”を理解することで、レコメンド精度が飛躍的に向上し、これまでの単純な「関連商品表示」とは一線を画すものとなっている。

「迅速」「簡単」「楽しい」ショッピング体験

アマゾンはかねてより、「買い物をより速く、簡単で、楽しい体験にする」というAI戦略を掲げている。「インタレスト」機能でユーザーの関心に合致する新商品を継続的にスキャンし、「アマゾン・レンズライブ」ではスマートフォンのカメラを通じてリアルタイムに商品を識別できるようにしている。

一連の機能群は、ユーザーが求める「発見から購入までのスムーズな体験」をAIによって再構築するものだ。特にヘルプ・ミー・ディサイドは、“検索”と“決断”の間に存在する心理的障壁を取り除くことを狙っている。無数の選択肢から最適解を導くことが難しい時代において、「迷う時間」をAIが肩代わりするという新しい購買体験を提示した格好だ。

現時点で、アメリカ国内の数百万人のユーザーが利用可能となっている。対象はアマゾンショッピングアプリ(iOS/アンドロイド)およびモバイルブラウザで、アプリ上部の「前回の続き」または商品詳細ページからアクセスできる。

日本での提供開始は発表されていないが、アマゾンジャパンでも近年、AIを活用した商品推薦の精度向上を進めていることから、今後の展開に注目が集まる。

特に、比較文化が根強い日本市場において、こうした「AIによる決断支援」はユーザー受容性が高いと考えられる。ECプラットフォームが「商品検索」から「購買意思決定」そのものへと踏み込む時代が、いよいよ現実になりつつある。