アマゾン・ドットコムは9月18日、出品者が新商品の投入をより迅速かつ低リスクで行えるよう支援する複数のAI搭載ツールを発表した。新機能は、需要の見極め、在庫リスクの軽減、レビュー獲得の加速、商品ページ最適化といった分野を網羅している。小売事業におけるAI活用の広がりが顕著になる中で、新施策はプラットフォーム上での出品者支援を強化するものと位置づけられる。

新商品の立ち上げは多くの出品者にとってリスクの大きい取り組みである。投入初期には在庫への先行投資が必要である一方、顧客の需要が明確に確認できるまでには時間がかかる。商品レビューや評価は販売促進に不可欠だが、レビュー獲得まで数週間から数か月を要することも少なくない。

その間、出品者は価格設定や仕様を試行錯誤で調整せざるを得ず、成長が鈍化したり、有望なアイデアが失敗に終わる事例もある。特に中小規模の事業者にとっては大きな障害となってきた。

エージェント型AIの導入

アマゾンは今回の発表で、「アマゾン・ベッドロック」を基盤とするエージェント型AIを「セラー・アシスタント」に導入するとした。これにより、出品者は新商品の投入から事業拡大まで、AIによる継続的なサポートを受けられるようになる。アマゾンは、推測やリスクを減らし、商品アイデアを成功に導くスピードと確度を高めることを狙いとしている。主要施策の内容は以下の通り。

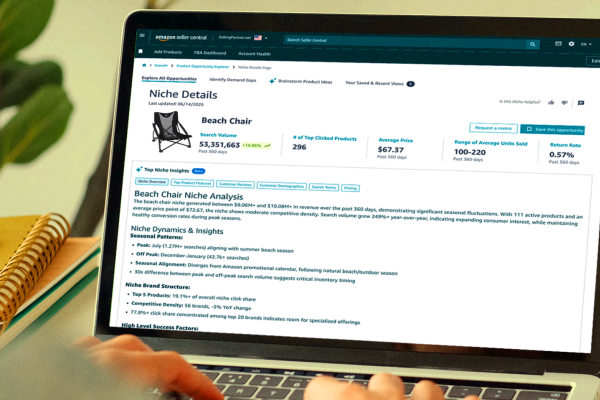

【1】 AI強化版「オポチュニティ・エクスプローラー」:

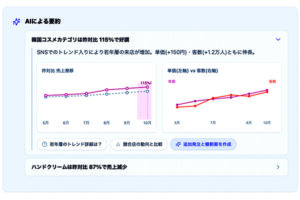

従来のオポチュニティ・エクスプローラーは検索量や季節性などの指標を提供していたが、新機能では数十億件の検索・クリック・購買データをAIが分析し、具体的な推奨事項を提示する。需要トレンドや顧客が重視する機能、支払意思価格が明示されることで、出品者は従来数週間を要した調査を短時間で行えるようになる。

さらに「未充足需要インサイト」では、顧客が検索しても商品が見つからない領域を特定し、AIが提案や需要予測を生成する。「ニッチ商品概要」機能では、小規模ながら成長可能性の高いカテゴリーにおける機会を可視化する。これにより、出品者は市場の隙間を突いた商品投入を検討できる。

【2】 少量在庫でのローンチオプション:

新商品を全国に投入する場合、大量在庫が必要となりコスト負担が大きい。アマゾンは新たに地域限定投入の仕組みを導入し、出品者がまず特定地域(例:米国北東部)で商品を販売開始できるようにする。これにより、低コストで市場の反応を確認し、成功が見込める段階で在庫を全国展開する戦略が可能になる。

【3】 レビュー獲得の加速―「ヴァイン」プログラムの強化:

商品レビューは購買決定に大きな影響を与える。アマゾンは、信頼できるレビュアー「ヴァイン・ヴォイシズ」と出品者をつなぐプログラムを強化する。FBA(フルフィルメント・バイ・アマゾン)への在庫出荷と同時にヴァインへの登録が可能となり、ローンチ初日からレビューを掲載できる仕組みが整った。また、ヴォイシズの数を増やし、該当カテゴリーの専門家とのマッチングを改善した。さらに、レビューには写真や動画を含めることができ、より実用的な情報提供が可能となった。これらの取り組みにより、新商品の売り上げは従来比で最大30%向上する効果が期待される。

【4】商品ページ最適化と「A+コンテンツ」:

生成AIを活用した「エンハンス・マイ・リスティング」機能により、商品ページの自動最適化が容易になる。加えて、A+コンテンツ(拡張型コンテンツ機能)も強化され、インタラクティブなカルーセルや「カートに入れる」ボタンを備えた購入可能型コンテンツが提供される。従来はブランドストーリーを伝える場であったが、今後は購買決定を即座に促す機能が加わる。

【5】 リアルタイムのパフォーマンス監視:

新機能「プロダクト・パフォーマンス・スポットライト」は、類似商品との比較を通じて出品者の動向をモニタリングし、在庫不足や広告調整の必要性をリアルタイムで通知する。出品者にとっては、事業の「コーチ」として行動を促す役割を果たすことになる。

出品者との協業姿勢を強調

年次イベント「アマゾン・アクセラレート2025」で、CEOのアンディ・ジャシーは「独立系出品者との協力は小売史上最大のコラボレーションである」と述べた。同社が外部出品者を受け入れたことは、顧客体験と事業モデルを大きく変革したと強調している。

一連の施策により出品者は商品投入の初期リスクを軽減し、顧客需要をより迅速に把握できるようになる。市場に新商品を投入するサイクルは短縮され、競争は一層加速する見通しである。特に中小規模の事業者にとっては、在庫負担を抑えつつ成長機会を得られる点で意義が大きい。

アマゾンは過去にも「セラー・セントラル」の機能拡充を通じて出品者の支援を進めてきたが、AIの全面活用は出品プロセスの根本的な効率化につながる可能性がある。これにより、同社のプラットフォーム上における商品選択肢の多様化が進み、消費者にとっても利便性が高まるとみられる。