公正取引委員会は5月12日、流通業界における「3分の1ルール」などの商慣行について、調査報告を行った上で、独占禁止法上の考え方を示した。

目的はフードサプライチェーンにおける取引の適正化を図るとともに、食品ロスの削減を後押しするため。調査項目は3分の1ルール、短いリードタイム、日付逆転品の納品禁止、日付混合品の納品禁止、欠品ペナルティの五つで、メーカーや卸へのアンケートやヒアリングを通じ、5項目への不満の有無とその理由についてまとめた。

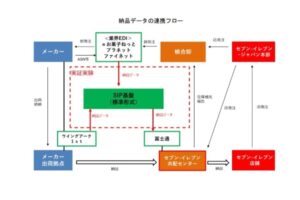

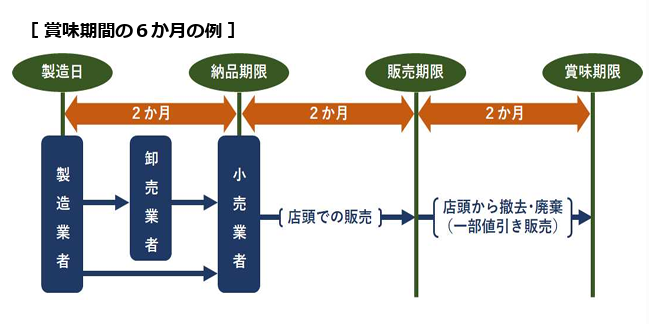

ちなみに3分の1ルールとは、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、製造業者(卸売業者も含む)・小売業者・消費者の3者が、3分の1ずつ均等に分け合うという考えの下、製造日から最初の3分の1に当たる日を製造業者が小売業者に商品を納品しなければならない「納品期限」、次の3分の1を小売店が商品を店頭に並べておいてもよい「販売期限」、最後の3分の1を消費者が商品をおいしく食べられる期間として確保する商慣行を指す。

この3分の1ルールについては、「不満である」「どちらかといえば不満である」との回答が71.3%に達した。理由では「納品できなかった場合・返品させられた場合に必要となる費用について全額負担させられているから」が最も多かった。

五つの商慣行について公正取引委員会は、総論として、優越的地位にある当事者が取引の相手に対し、その地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる、と示した上で、「仮に事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合には問題となり得る」とした。

中でも3分の1ルールについては、①納入業者から商品を購入する契約をした後で、正当な理由がないのに商品の全部または一部の受領を拒む場合、②納入業者から受領した商品を返品する場合、どのような場合にどのような条件で返品するかについて、納入業者との間で明確になっておらず、納入業者などにあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、その他正当な理由がないのに納入業者から受領した商品を返品する場合、について、それでも納入業者が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ないとなると、優越的地位の乱用として問題になるとした。

公正取引委員会は、今後も取引実態を注視し、独禁法上問題となる恐れのある行為の把握に努めるとともに、違反行為に対して厳正に対処するとしている。