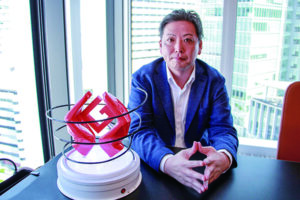

サラヤの更家悠介社長が理事長を務めるNPO法人「ZERI JAPAN」が、4月13日開幕の大阪・関西万博にパビリオンを出展した。その名も「ブルーオーシャン・ドーム」だ。連なる三つのドームでは、水のインスタレーションに始まり、巨大な半球体シアターによる海洋世界への没入体験、そして研究者や起業家、海を生業とする人々との交流を通じ、来場者に海の問題を知り、考えてもらうのが狙い。さらにこの活動を支援するサラヤは、万博を皮切りに国内外で新たなビジネスにも打って出ようとしている。万博出展への思いとその先に描く展開について、更家社長に聞いた。

海の問題をみんなで考えるための場としたい

――そもそもなぜ〝海〟に注目したのですか。

更家 海への問題意識は前々から持っていましてね。弊社には、ヤシノミ洗剤という会社を代表する商品がありますが、この洗剤は、高度成長期に起きた石油系合成洗剤による川や湖の環境汚染に対し、水と自然を汚さない洗剤として開発したものです。また2004年からは原料生産地の環境を守るため、ボルネオの熱帯雨林の保全活動などに取り組んでいます。このように弊社では、社会課題をビジネスで解決していくことを目指していますが、海の問題も同じです。明確に意識したのは17年です。

――そのきっかけは。

更家 世界を回って海洋問題を啓発している友人から話を聞いたことでした。また私自身が長崎県・対馬の海岸を訪れ、そこで大量の海洋プラスチックゴミを目の当たりにして問題の深刻さを痛感しました。弊社としても、自社製品のパッケージにはプラスチックを使用していますし、お得意先様にはスーパーやドラッグストアなどの流通業や水産加工業のお客様があり、プラスチック問題とは無関係ではありません。また、ゴミ問題だけでなく、魚が取れなくなってきていることや、気候変動の影響などの問題もあります。今回の万博をきっかけに、ステークホルダーの皆さんが集い、解決策を考え、行動に移していくための場にしたいと思っているんです。

――それがブルーオーシャン・ドームという形に結実したのですね。

更家 私が理事長を務めるNPOとして出展したのは、サラヤ1社では解決できないことも、多くの人々の知恵と力が集まれば解決できると考えているからです。19年のG20大阪サミットでは「大阪ブルーオーシャンビジョン」が宣言されましたが、私どもはこの理念を継承し、「プラスチック海洋汚染防止」「海業の持続的発展」「海の気候変動の理解促進」の三つについて、ブルーオーシャン・ドームを通じて世界に発信していきたいと考えています。

――そのブルーオーシャン・ドームの見どころを教えて下さい。

更家 建築家の坂茂さんにプロデュースいただいた三つの大きなドームがありまして、最初の竹でできたドームAはピュアな水のインスタレーションを通じ、水の循環の面白さや不思議さを感じていただきます。続くドームBでは直径10mくらいの半球形LEDスクリーンを設置しまして、日本デザインセンターの原研哉さんプロデュースの海洋世界の映像を7分ほどご覧いただきます。

――映像の途中にはクジラの大きな目も出てくるそうですね。

更家 こちらをにらんでいるようでドキッとさせられますよ(笑)。ちなみにドームBはCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を採用しています。そして最後の紙管でできたドームCでは、海に関する有識者の講演やイベント、ワークショップを開催し、その様子を配信すると共に、アーカイブとして残していこうと思っています。

――ドームCではどんなイベントが開催されるのですか。

更家 国や自治体、企業による1週間単位のイベントを開催します。中でも「対馬ウィーク」では、日本の海洋ごみの最前線ということでリサイクルの取り組みを紹介したり、「北海道ウィーク」では最近取れなくなってきている昆布の再生についての話があったり。加えて6月にはフランスのニースで国連海洋会議が開催されるのですが、ニースとこのブルーオーシャン・ドームをつなぎ、分科会を開催することも決まっているんです。5月26日からの1週間は「サラヤウィーク」ということで、我々のお取引先様をお招きして、国内外の次世代に向けた商品や、持続可能な社会を実現するための取り組みなどをご紹介する予定です。

――まさに盛りだくさんの内容ですね。

更家 実は、ブルーオーシャン・ドーム以外にも、万博会場内で様々な取り組みがあります。対馬に漂着した海洋プラスチックを本体の原料として使用した自動手指消毒ディスペンサーを製作し、ドームの入り口の他、会場内の休憩所に設置します。それと「大阪ヘルスケアパビリオン」では、血管機能測定技術とAIによる疾病リスク解析技術を合わせた未来型チェア「健康タイムマシン」を展示したり、「ORA外食パビリオン~宴~」では、ブース店「LAKANTO」を出店し、甘味料ラカントを使ったサンドイッチやドリンクなどを販売します。

水産資源の持続的活用で地方創生に貢献する

――万博はまさにサラヤのいまを体現する舞台と言えますが、ここからどのようにビジネスに繋げていくのですか。

更家 まず共創価値を皆さんで生み出し、それを各社が持ち帰ってビジネスソリューションにするというのが大きな流れです。私どもは万博を皮切りに「ブルーオーシャン・プロジェクト」を走らせます。その中で弊社も参画する一般社団法人「ブルーオーシャン・イニシアチブ」という、海業に関わる企業さんや研究者などの団体が参画している組織があるんですが、そこではみんなで未来の海の活用について話し合います。

――ビジネスだけでなく、非営利活動と両輪を回していくということですね。

更家 そのうえで弊社としては、水産資源のサプライチェーンにもっと深く関わっていきたいと考えているんです。一つは水産資源の冷凍化です。弊社ではラピッドフリーザーという液体急速冷凍機による冷凍技術とノウハウがあります。コロナの期間はお店が開けられない外食店さんに商品の冷凍化で結構ご活用いただきました。私どもとしては、地域で品質の良い水産物が取れすぎてしまった際に、それらを廃棄せず、加工して冷凍保存し、年間を通じて価値を落とすことなく流通させていくことを提案していきます。あまり量は多くなくとも、クラフトの発想でちょっと人間の手を加えることで味が良くなる、そんな地域産品の流通のお手伝いができればと思っていまして。いま地方の漁協さんと商談している真っ最中です。

――地域の商品開発を支援していこうというのですね。

更家 海の素材は加工の仕方によって良い商材になる可能性が十分あります。地方の素材に付加価値を付けて加工し流通させていくことは、地方創生の大きなテーマでもあります。

――これは海外でも可能性がありそうですね。

更家 実はすでにケニアで取り組んでいるんです。テラピアという、現地ではよく食べられている魚をラピッドフリーザーで冷凍して食品スーパーに流通させていまして。アフリカは鉱物資源の採掘が盛んですけど、一部の人しか潤っていないので、多くの人が関われる水産品や農産品の2次加工をお手伝いしようと。まずは近隣国への流通から始めていますが、将来的にはコンテナ単位での輸出も考えています。

――そもそもケニアで事業を始めたきっかけは何だったのですか。

更家 弊社は10年に、アフリカのウガンダで「100万人の手洗いプロジェクト」という衛生向上プロジェクトを日本ユニセフさんと始めました。手洗いの設備や知識がないことで多くの子どもたちの命が失われているという問題に対し、手洗い教育と設備を広めていこうというものです。この活動と合わせて、現地に会社とアルコール手指消毒剤の工場を作りました。現地に雇用を生み、原料を現地で調達すれば生産者が潤う。さらにコストを抑えて購入しやすい消毒剤を作れば普及しやすくなって、衛生環境も改善するというビジネスモデルです。10年以上、活動を続けてきたこともあり、ウガンダでは「消毒することをサラヤする」と言ってもらえるようになりました。

――消毒剤とサラヤが同義語に。

更家 こうしてウガンダをきっかけにアフリカでのビジネスをスタートし、ケニアでも始めたという訳です。

ブルーオーシャン・プロダクツで海洋保全のサラヤを目指す

更家 この水産サプライチェーンとの共創やアフリカにおけるソーシャルビジネスの展開もありますが、今回の万博はサラヤにとって「海洋保全のサラヤ」のスタートになると考えています。

――それはどういう意味ですか。

更家 弊社は、ボルネオで20年以上、アフリカでも10年以上、社会貢献活動に取り組んできました。そして日本は海に囲まれた国であり、海の恵みを受けて暮らしが成り立っています。しかし、その海は様々な問題を抱えている。だからこそ、世界に先んじて、海の環境を守り、再生に取り組むことが大切だと思うのです。これはボルネオやウガンダで活動を始めたことと同じです。

――具体的にはどういったことをされるのですか。

更家 先程お話したラピッドフリーザーもその一つですが、「ブルーオーシャン・プロダクツ」として再生可能資源やリサイクル素材の利用を促進すると共に、ライフサイクル全体を考慮した環境にやさしい商品の開発を行います。例えば、弊社が持つ天然洗浄成分ソホロと未利用の海洋資源を配合したサステナブルなヘアケアブランドの「ココパーム」という商品を開発しました。原料に海洋資源を活用するだけでなく、北海道の函館市と協力して売り上げの一部で海を守る活動を支援します。

――社会と消費者をつなぐ商品ということですね。

更家 そうなんです。SDGsのゴールは30年ですが、ここはひとつの通過点だと思っています。32年に弊社は創業80年を迎えますが、その時に「大阪・関西万博が、〝海洋保全のサラヤ〟のスタートだった」と言えるようにしたいと思います。