OMOが小売業のグローバルな潮流となって久しい。その先駆けとなったのが、中国のアリババが2016年に掲げたオンラインとオフラインの融合、「ニューリテール」戦略だ。翌17年には多くの企業がこのニューリテールに挑み、その一端として都市部には数多くの無人店舗が現れた。ただこの無人店舗ブームはおよそ1年で去り、20年からコロナ禍に突入、ダメージが回復しないまま23年からは不動産不況に突入している。ただこの間もニューリテール戦略は着実に進化を続けており、旧来の小売業が苦しくなる中で力強さを発揮している。

本連載では中国を代表する百貨店の一つである銀泰百貨店(INTIME)を対象に、販売、リーシング、IT投資といった視点から百貨店のDX化の具体的な取り組みと成果を精査していく 。それによって、OMOによる百貨店の新たなマーチャンダイジングのあり方についての示唆を提供する。第1回では銀泰百貨店とそのDX化の概要、販売戦略において同社がどのようにデジタル技術(クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、AIなど)を活用し、集客を促進しているのかを見ていく。

逆境で強さを見せた銀泰百貨店

銀泰百貨店は1998年に中国浙江省杭州市で創業した。中国チェーンストア業界団体の中国連鎖経営協会によれば、2023年に銀泰百貨店を展開している銀泰商業(集団)有限会社の売上高は全国で第20位の約317億元(約6352億円)であり、百貨店に限った場合、王府井百貨店を展開している王府井グループに次ぐ第2位である(中国連鎖経営協会 2024)。25年1月現在、浙江省を中心に六つの省 (日本の県に相当する) と北京市に合わせて61店舗を展開している。※1

{※1銀泰百貨店の具体的な取り組みと成果の記述については、主に筆者たちの現地調査に基づいている。}

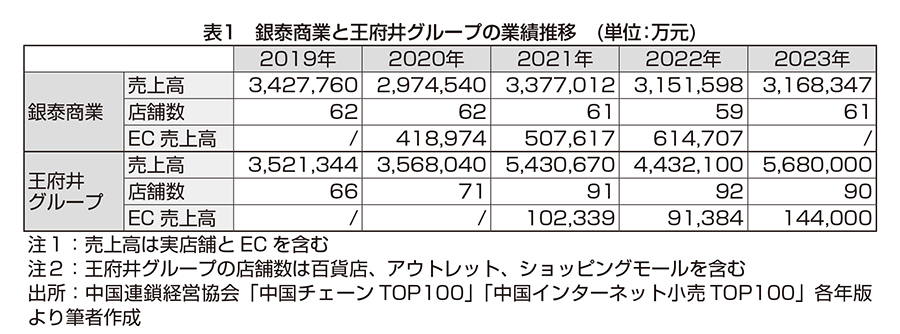

銀泰百貨店は同業他社に先駆けて自社ECの構築に乗り出し、高いEC化率を記録している。表1に示した通り、22年における王府井百貨店のEC化率はわずか2%であったのに対して、銀泰百貨店は20%を突破している。いち早くオンラインとオフラインの融合を図ってきたため、銀泰百貨店はコロナ禍のダメージを最小限にとどめることに成功している。

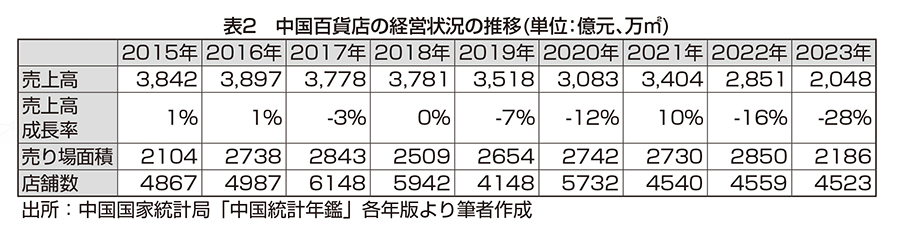

表1で明らかなように、コロナ禍真っ只中の21年には銀泰百貨店の店舗数は減少したにもかかわらず、売上高は前年比で13.5%増、そのうち、EC売上高は前年比で21.2%成長した。大都市のロックダウンなど、厳格なゼロコロナ政策が実施された22年には、百貨店業界全体は前年比で16%のマイナス成長(表2参照)で、王府井百貨店は前年比で18.4%のマイナス成長であったのに対し、銀泰百貨店のマイナス成長率は6.7%にとどまっていた(表1参照)。また、この年に、銀泰百貨店に入居して、売上高中国国内トップを獲得した化粧品専門店は21年の37から47に増え、5年連続増加している(中国百貨商業協会 2023)。そして、コロナ禍が明けても、不動産および関連産業の不況が続き消費が冷え込む23年には、百貨店業界は過去最大の落ち込みを記録し、売上高は08年の水準まで後退した(表2参照)。それに対して銀泰百貨店は、店舗数増加による売上高への影響を除いた場合、その落ち込みを2.8%に抑えている(表1参照)。同業他社より逆境に優れて対応できたのは銀泰百貨店のDX化を抜きにしては語れない。

ヒトとモノのDX化が客単価に貢献

銀泰百貨店の本格的なDX化は17年に遡る。中国の店舗小売業はECの急成長と消費者の買い物行動の変化に対応できず、業績不振に長く悩まされていた。百貨店もその例外ではなかった (表2参照)。16年に当時のアリババグループ会長、馬雲(ジャック・マー)氏はデジタル時代の消費者にシームレスな買い物体験を提供するために、AIやビッグデータなどの技術を活用し、オンラインとオフライン及びロジスティクスを融合させる「ニューリテール」を提唱した。銀泰百貨店をはじめとする多くの店舗小売業は苦境を打開するためにニューリテール戦略を掲げた。17年に銀泰百貨店はアリババグループの傘下に入ると同時に、ニューリテールへの転換を実現するための本格的なDX化を推進するようになった。※2

{※2 2024年12月17日にアリババグループは銀泰百貨店を中国アパレル大手の雅戈爾集団(ヤンガー) と銀泰商業(集団)有限会社の現経営陣に売却した。今回の売却は経営資源を中核事業に集中するアリババグループの戦略転換によるものであり、銀泰百貨店の業績は同業他社と比較して振るわないのではない(毎日経済新聞2024年12月17日「阿里巴巴官宣:74亿元出售银泰!接盘方雅戈尔回应」https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818664412746500943&wfr=spider&for=pc、2025年1月6日閲覧)。 }

中国の百貨店は日本の消化仕入れに相当する「連営制」という経営方式を採用している。売り場に入居するテナントの多くはメーカー、地域総代理商、省総代理商といった複数のサプライヤーを介在した代理商であり、商品の仕入れ、在庫管理、販売といった中核業務を担当している。それに対して多くの百貨店は売り場環境の維持や統一レジのような販売補助業務にとどまっている。これは、百貨店の商品価格を価値以上に高騰させ、消費者の百貨店離れを招いた一因でもある(陳 2011)。このような背景も影響し、銀泰百貨店のDX化は「いいモノを適切な価格で(中国語:好東西不貴、日本語訳は意訳)」の理念をもとに、ヒト、モノ、売り場の三つの側面から改革が進められてきた。

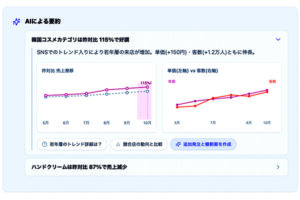

ヒトのDX化では、会員情報のデジタル化に取り組み、18年には500万人、20年には2000万人、24年には4000万人のデジタル会員を獲得している。モノのDX化では、商品情報のデジタル化と単品管理に着手するとともに、リアル店舗とECの在庫一元管理も導入した。ヒトのDX化によってオンラインとオフラインにおける顧客の閲覧・購入履歴を可視化したこととモノのDX化に伴って、顧客ニーズに合わせた的確な商品の推奨ができるようになった。実際に内陸の西安市に立地する鐘楼開元店では、ヒトとモノのDX化により、35歳未満の客単価を従来の700元から1000元(約2万円)に、35歳以上の客単価を1300元から約2倍の2500元(約5万円)にまで向上させた。また、数多くのテナントとその社員からなる売り場の運営効率とサービス品質を高めるために、銀泰百貨店はAIカメラの記録と顧客の購買率などのデータを分析し、売り場のオペレーションと従業員教育の効率化などにも取り掛かっている。

年間58万人に無料送迎サービスを提供

オンラインチャネルは商圏外も含む広い範囲の顧客と接点を持つことに優れているのに対して、リアル店舗は顧客との関係を緊密化させ、顧客のライフタイムバリューを高めることに強いのである。顧客の来店を促し、つながりを深める機会を創出するために、銀泰百貨店は販売員に多様なツールを提供している。その一つが宝貝錦囊(BaoBeiJinNang)である。

宝貝錦囊は顧客への様々な特典を集約したプラットフォームだ。特典の種類は銀泰百貨店の本部運営部門によって設計されており、本部が提供するものに加えて、各店舗およびブランド側は商圏内の需要に応じて独自のものも提供している。システム上で特典を使用可能な店舗やブランドなどを設定すれば、特典を使用する際に必要とされるリンクは販売員に自動的に送信され、販売員の判断で使用するかどうか、使用する場合はどの顧客に送信するかを決めることができる。AIはコストパフォーマンスを分析し、効果的に使用している販売員に対して、自動的に使用枠を増やし、逆にうまく利用していない、またはそもそも使用しない販売員の使用枠を減らしたり止めたりする。

特典のうち、無料で提供しているサービスとして、スターバックスなどのコーヒー券、送迎サービス、ネイルケア、ハンドケア、スマホフィルム貼り、腕時計のベルト交換などが挙げられる。24年に無料送迎サービスを利用した顧客は58万人超を記録した(中国百貨商業協会 2024)。

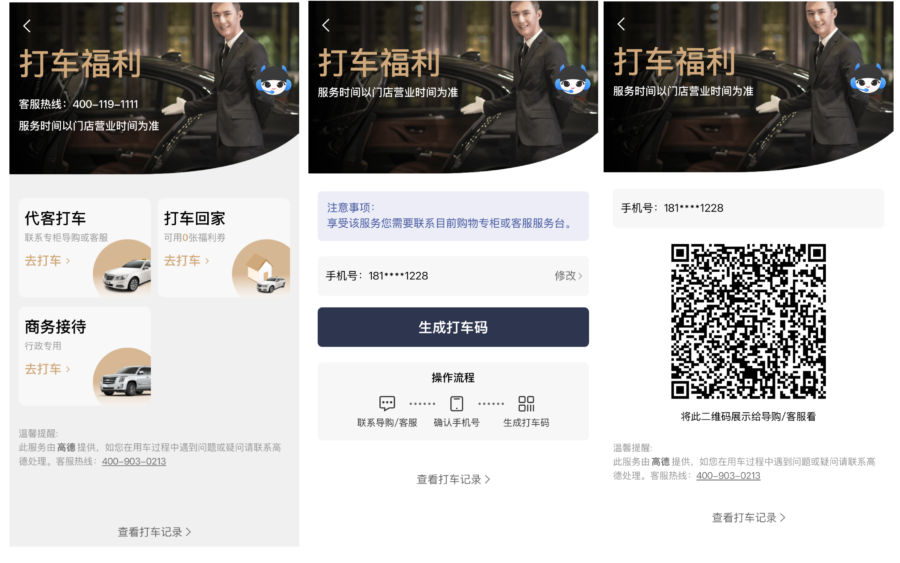

このサービスを利用する際、顧客は銀泰百貨店の公式アプリのマイページで「タクシーを拾う」を選択し、「QRコードの生成」をタップし、生成したQRコードを販売員またはサービスセンターに送信すると、販売員が代わりにタクシーを手配する(図2参照)。また販売員は公式アプリの管理画面に顧客の電話番号を入力するだけで、自ら送迎サービスを顧客に働きかけることもできる。西安市の鐘楼開元店では88元(約1760円で約37kmの移動)のタクシー代を負担し、顧客を迎えたところ、その顧客はその日に2万元(約40万円)の買い物をしたという。

①「タクシーを拾う」を選択 ②「QRコードの生成」をタップ ③QRコードを販売員に提示

出所:銀泰百貨店より提供

従来の紙クーポンと比較して、デジタルクーポンは使用状況の追跡、利用実績の分析およびリスク管理を効率的に展開することができる。クーポンの使用量、共有の回数、実際に利用した顧客の購買額などのデータは自動的に集計され、即時に表にまとめられる。これらのデータをもとにAIはデジタルクーポンのコストパフォーマンスを分析し、前述した販売員の使用枠を自動的に調整している。また、これらのデータがあるからこそ、テナントに集客ツールを積極的に活用するよう説明する際に高い理解と納得性が得られる。

このように銀泰百貨店は宝貝錦囊に搭載している多様な特典を通じて、顧客の来店きっかけを作り、顧客とのつながりを強化している。そして、特典の有効な使用を促進するために、常にデータを分析し、その結果を販売員やテナント側に共有している。また、データ分析の多くはすでにAIに任せて自動的に行われている。

今回の連載では銀泰百貨店とそのDX化の概要を中心に紹介したうえで、販売のうち、集客に焦点を絞り、デジタル技術の具体的な活用と成果について見てきた。次回は引き続き販売に焦点を当て、オンライン販売とAIによる販売サポートについて取り上げる。

参考文献

陳立平(2011)「中国百貨店的聯営制研究」『北京工商大学学報(社会科学版)』第26巻第5号、13-18 頁。

中国国家統計局(各年版)「中国統計年鑑」、http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/、2025年1月5日閲覧。

中国連鎖経営協会(各年版)「中国チェーンTOP100」「中国インターネット小売TOP100」、http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/lsbq.jsp、2025年1月5日閲覧。

中国百貨商業協会(2023)「2022年,47个美妆大牌专柜在银泰百货夺得全国销售第一」、http://www.ccagm.org.cn/members-info/7827.html、2025年1月6日閲覧。

中国百貨商業協会(2024)「坚持长期投入 银泰百货发布2024年度服务成绩单」、http://www.ccagm.org.cn/members-info/9500.html、2025年1月6日閲覧。

著者:秦小紅(左、共立女子大学ビジネス学部准教授)、成田景堯(右、松山大学経営学部准教授)