デフレから一転。小売業はこの2年、不慣れな値上げと向き合ってきた。今年もすでに食品で5000品目弱の値上げが明らかになっている一方、足元では値上げ疲れによる消費マインドの低下が見られ、値下げを打ち出す企業も出てきている。この先も値上げは必須だが、どうすればお客に受け入れてもらえるのか。客離れを起こさない値上げ戦略について、サイバーエージェントのデータサイエンティスト、藤田光明氏と松木一永氏の両氏に話を聞いた。

2.5%の商品で安さのイメージが決まる

――物価高騰が続いています。小売業の価格戦略はうまくいっているのでしょうか。

藤田 どの商品を値上げしたらいいのかと悩まれている企業さんは少なくありません。逆に値下げについても、これまでクーポンやチラシで値下げをしすぎていて、クーポンがないとお客様が買い物に来てくれないのではないか、そういった不安感からずっと販促を打ち続けてしまっている企業さんもあります。効果がない販促は止めたいけれど、もし止めたときに売り上げががくんと下がったら怖いからできない。だからどうしたらいいか教えてほしいといったご相談も受けます。

――つまり上手に値上げをしつつ、最適な販促コストをかけることで「安い」あるいは「高くない」というイメージを持ってもらうにはどうしたらいいか、ということでしょうか。

藤田 そういうことになります。

――難しい問題ですね。

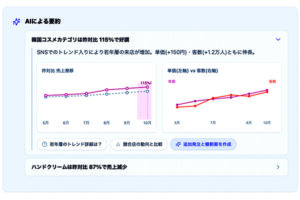

藤田 実は安さのイメージについては、米国の価格コンサルタント会社が提唱している概念がありまして、お客様がその小売業に対して抱く「高い」「安い」といったイメージの3分の1は、その小売業が販売するアイテムのわずか2.5%の価格で決まると言われています。一般的にキーバリューアイテム(KVI)と呼ばれるものです。

――たったそれだけで決まってしまうのですか。

藤田 店舗属性や購入者によっても異なりますが、例えば食品の中でも日々買われる卵だったり、赤ちゃんのいる家庭ではおむつだったり、シニアには保存が利く大容量の冷凍食品だったり。医薬品でもドリンク剤や漢方薬などの常用薬がこれに当たるケースが多いです。

松木 お客様の買い物心理を考えると、安くあってほしい商品が安いことが重要で、それ以外の商品の価格にはそこまで気を配っていない方が多い。むしろ自分にとって大事な商品が安く買えるのであれば、ついでに買うものが多少高くてもいいという納得感も醸成されやすいです。

――ということは、値上げする商品がある一方で、販促はKVIに絞ることで「安い」のイメージを形成していくということになるのでしょうか。

藤田 おっしゃるとおりです。そのお客様が一番興味を持っている商品、お得なイメージを作る商品を安くしてあげるという戦略です。KVIはお客様によって千差万別でして、世代以外にも地域性や来店目的によっても異なります。コンビニがわかりやすい例ですが、昼休みにランチを買う、仕事帰りに酒を買う、あるいはドライブ中に飲み物を買う。様々なシーンがありますので、例えば酒を買われるお客様にはPBのつまみをお勧めするですとか、そのお客様に適したKVIの値下げを1to1で打ち出すことが重要です。

――1to1だと販促の精度もより高まりそうです。

藤田 実際、ある企業さんの過去のクーポン配信事例を分析したところ、販促費用を半分以下にしても同じ効果を得られるということが見えてきました。そうすれば残りをまた違う販促施策に投じることができるようになります。

過去の成功失敗事例に見る「納得感」の重要性

――先ほど納得感が得られやすいというお話がありました。この点は重要ですね。

松木 行動経済学という観点から価格戦略の過去の成功失敗事例を分析していくと、結局のところ大事なのは、お客様が納得感を得られるかどうかに尽きると考えています。例えば海外の成功事例でご紹介したいのが米国のスターバックスです。海外では日本以上に人件費が高騰していますが、これを受けて同社は2020年に商品を値上げしました。彼らは「従業員の賃金を上げたいから値上げをします」と従業員のためであることを強調し、値上げ幅は「全体の1%」と打ち出しました。さらに値上げの中身ですが、トール(小)、グランデ(中)、ベンティ(大)とある中で、一番小さいトールだけを10セント値上げしました。結果、「グランデのほうが割が良い」ということで、トールを利用していた顧客をグランデにシフトさせて単価アップにつなげました。実際、行動経済学では松竹梅効果と呼ばれるのですが、三つあると真ん中が選ばれやすいということがわかっています。そうしたこともきちんと織り込まれているんですね。

――なるほど。

松木 実はもう一つ、スターバックスはこのときフロリダとカリフォルニアの両州だけは値上げをしなかったんです。これらの地域は値上げにかなり敏感なためです。データを分析し、消費者心理も理解し、伝え方も納得感を得られるように考え抜いた、まさに狙い通りにぴたっとはまった事例ではないでしょうか。

――逆に失敗した事例は。

松木 ネットフリックスの事例が参考になるかと思います。彼らは2011年時点では現在のストリーミング事業とDVDレンタル事業の両方を月額9.99ドルで提供していました。この料金体系を事業で切り分け、それぞれ単独で7.99ドルで提供することに変更したんです。恐らくユーザーはどちらかに分かれるだろうと考えての施策だったのだろうと推測しますが、結果的には多くのユーザーが離反しました。両方利用していたユーザーにとっては6ドル近い値上げになりますので、全く納得できなかったわけですね。

――肝心のお客を置き去りにしてしまったと。

松木 お客様を十分に理解していれば、やり方は他にもあったのだと思います。同じように、例えば小売業様が紙のクーポンからデジタルクーポンに切り替えるとします。これも動線作りを誤ると、デジタルに明るくないお客様にとっては心理的負担が増します。結果としてお客様は自身がよくわからないデジタル販促の店と、少し距離の遠い店とを天秤にかけ、心理的負担の方が大きいと感じれば、その店は選ばれなくなってしまいます。そうならないよう、負担を考慮した上でUX(顧客体験)を設計する必要があります。

データ分析と消費者心理をかけ合わせる

――小売業にとっては施策一つとっても難しい時代ですね。

松木 現状、お客様は値上げを世界情勢ですとか、外的要因のせいにして納得されているのが実情です。しかし先程のネットフリックスの場合は会社都合の値上げですし、紙からデジタルにクーポンを切り替えるといった話も、デジタルを使っていないお客様にとっては実質値上げと一緒です。お店都合の値上げはお客様に納得されにくく、むしろ反発されてしまう。お客様の心情に寄り添い「お店側もがんばって欲しいものを安くしてくれている」といった納得感があれば、値上げを受け入れてもらえるのだと思います。

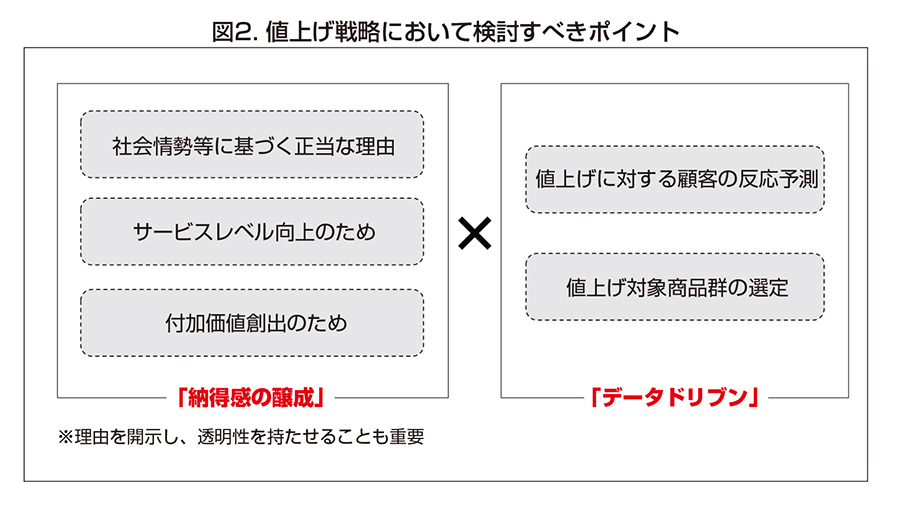

藤田 24年1月号でもお話しましたが、我々は販促施策の結果からその施策を打たなかった場合の予測値を弾き出し、確度の高い施策をご提案しています。これに消費者心理の知見もかけ合わせながら、小売業様の価格戦略のお手伝いをさせていただきたいと考えています。

藤田 光明/Koumei Fujita

サイバーエージェント 協業リテールメディアDiv データサイエンティスト Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023選出

東京大学にて、実証産業組織論と計量経済学を学ぶ。日本における経済学出身データサイエンティストの先駆けの一人とされ、同社入社後、経済学の事業活用を推進。デジタル広告領域では、広告配信アルゴリズムの開発に努め、その成果がトップレベルの国際会議に共著採択された。

松木 一永 /Kazunaga Matsuki

サイバーエージェント AI事業本部 AI Lab 経済学社会実装チーム データサイエンティスト

2023年サイバーエージェント中途入社。行動経済学を活用して経営課題解決をサポートするコンサルタントを経て、AI Lab経済学社会実装チーム。人の意思決定に関連する研究テーマに関心がある。13年 Ph.D. Psychology (University of Western Ontario)。 著書に「お客様を幸せにする行動経済学のアプローチ」