政府は10月25日、福島県いわき市でALPS処理水の海洋放出に関するシンポジウムを開催した。2023年春を目処に海洋放出が行われるのを前に、ALPS処理水やその放出についての理解を深めるのが狙い。当日は会場、オンライン含め、流通・外食事業者や生産者など約250人が参加した。

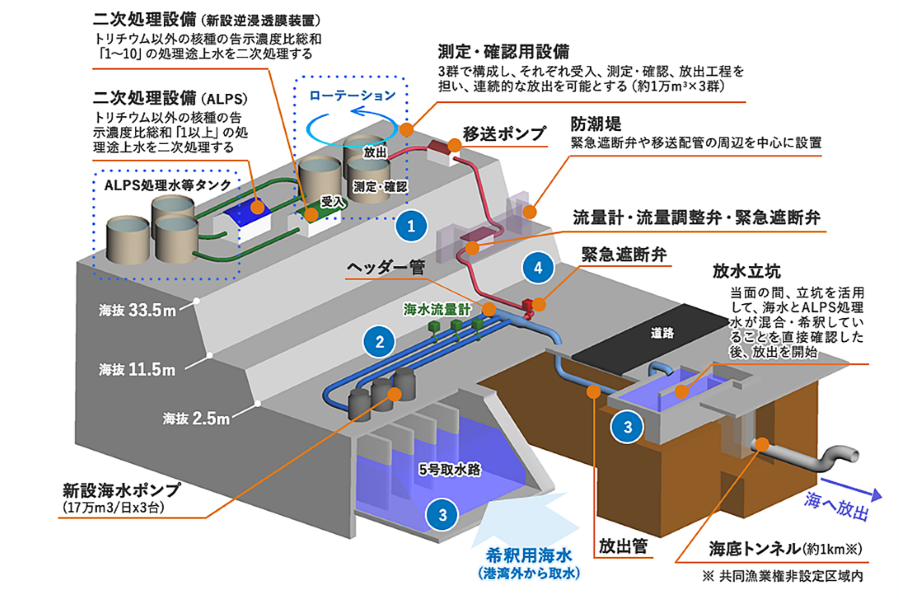

ALPS処理水とは、福島第1原子力発電所の中で、事故発生時から原子炉の中に残る燃料(デブリ)を冷却した水や雨水、地下水などの汚染水を、放射性物質のトリチウムを除き、適切に処理された水のこと。汚染水は原子炉建屋からセシウム吸着装置、浄水化装置などを経て、多核種除去設備(ALPS)を経由し、原発敷地内の貯蔵タンクに収まっている。

この保管タンクの相次ぐ増設が、廃炉作業に必要な施設の建設に支障を生じさせる恐れがあるとして、政府は約6年の議論を経て、21年4月にALPS処理水の海洋放出の方針を決定。それを受け、東京電力が海洋放出設備の設置プランを作成。今年7月に原子力規制委員会が審査を行い認可した。東京電力はALPS処理水を100倍以上に希釈し、廃炉完了目標の41年から51年にかけて放出を続ける計画だ。

シンポジウムではプレセッションとして、原子力規制庁の正岡秀章氏がALPS処理水の海洋放出設備に関する審査の概要を説明。続くセッションでは、茨城大学理工学研究科の鳥養祐二教授がトリチウムの基礎知識について、水産庁研究指導課の長谷川裕康課長が原発事故後の漁業者による水産物の検査体制について、経済産業省資源エネルギー庁の湯本啓市原子力事故災害対処審議官が、放出後のモニタリング体制について解説した。

トリチウムとは水素の仲間で微量の放射線を放出する物質だ。雨水など自然界にも存在しており、鳥養教授の14年の調査によれば、神通川の水1リットルあたりのトリチウム濃度は0.43ベクレル(ベクレルは放射能の強さの単位)。日本人が一日に摂取する水の量を2.25リットルとすると、毎日約1ベクレルのトリチウムを摂取していることになる。世界の規制基準は以下の通りで、国際放射線防護委員会(ICRP)が定める上限値は1リットルあたり6万ベクレル、WHOは飲料水のガイドラインとして同1万ベクレルと定めている。

| トリチウム濃度 (ベクレル/リットル) | 1年間摂取し続けたときの年間被ばく線量(マイクロシーベルト/年) | |

| マウス実験で発がん頻度が自然発生と同程度であったトリチウム濃度(これ以上の濃度での実験で発がん頻度上昇) | 139,000,000 | 2,055 |

| 国際放射線防護委員会(ICRP)がこの濃度未満であれば人体に問題ないとする濃度 | 60,000 | 0.89 |

| WHOの飲料水のガイドライン | 10,000 | 0.15 |

| 東京電力が海洋放出を検討している濃度 | 1,500 | 0.022 |

| 茨城大学の水道水 | 0.4 | 0.0000059 |

東京電力では、1リットルあたり1500ベクレル未満のトリチウム濃度の処理水放出を計画しており、海洋への年間放出量は事故前の福島第1原子力発電所の放出管理目標値である22兆ベクレル未満に設定している。そもそも原子力発電所では福島第1原発に限らずトリチウムの放出が行われており、世界では15年にフランスのラ・アーグ再処理施設でそれの620倍となる1京3700兆ベクレル、同年イギリスのセラフィールド再処理施設では70倍の1540兆ベクレル、韓国では16年にほぼ同等の23兆ベクレルが排出されている。

シンポジウムでは、トリチウム以外の放射性物質は放出前の段階で規制基準を確実に下回るまで浄化処理を行いALPS処理水とすること、またALPS処理水に含まれるトリチウムはICRPやWHOなどの国際機関が定める規制基準を下回って放出すること、また放出量についても事故前の基準を遵守して放出することにより、食品安全上の問題を生じることはないとした。鳥養教授も「東京電力の計画通りに海洋放出が行われる限り問題はない」としている。

一方で、シンポジウムでは地元の食品スーパー関係者から多くの質問や意見が挙がった。最初に質問に立った食品スーパー幹部は「そもそも放出以外の選択肢を政府は考えていないのか」と問いただした。

風評被害を危惧する声も相次いだ。「国は安全だと説明するが、それが広く伝わらないのはなぜか。もっと多くの人に周知してもらいたい」との意見や、消費者にわかりやすく伝えるために「原発のない地域の海でもトリチウムの濃度測定を行って比べてほしい。他の地域と比較しても変わらないとわかって初めて消費者は安心できる」「子どもでも分かるような教育に力を注いでほしい」との声も上がった。

シンポジウムでは漁業関係者からの意見はなかったが、実際には「長年試験操業で放射能の測定を続けてきたこれまでの努力が水の泡になりかねない」と、海洋放出に対して強い危機感を抱く関係者は多い。福島の漁業が再び犠牲にならないための風評被害対策が強く求められている。