JIMC(日本インバウンド・メディア・コンソーシアム)は1月27日、「第12回インバウンドセミナー2025」を東京・五反田の学研ビルで開催した。

12回目を迎えた今回は、初の試みとして正会員メディア5社より、今注目のインバウンド重点市場であるタイ、中国、韓国、英語圏、台湾の五つの市場について説明した。

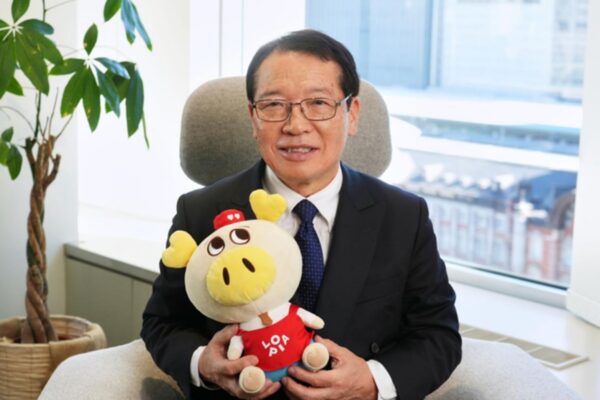

セミナーの冒頭、挨拶に立った、地球の歩き方総合研究所の弓削貴久事務局長(冒頭写真)は、「昨年の訪日外国人は3600万人を突破し、アパレル産業と同じ8兆円規模へと成長した」と発表。こうした環境下、今後小売業が強化すべき活動として「SNSなど各種メディア等を活用した呼びかけ」を強調した。JIMCでは本セミナーを通して、各国の市場状況のほか、メディアを活用した最適な「コミュニケーション術」も合わせて紹介した。

本セミナーで特に注目が集まったのは、低迷が懸念される「中国市場」だ。が、講演を担当したNEXTOURの阿部道広代表取締役によれば、現状の訪日客数は「23年から復調しており、昨年は19年の70%まで回復した」という。

NEXTOURの阿部道広代表取締役は中国市場の現状、今後の伸びしろについて説明した

25年の訪日客数は、便数がボトルネックとするも、「東京、大阪・京都、北海道は航空便が増えた分だけ増加する可能性がある」と分析し、便数次第では19年レベルに近づくと予想。各企業団体は、JNTO(日本政府観光局)の重要戦略「地方誘客」を意識しつつ、戦略を練るよう呼びかけた。

また、今後の主力ターゲットとして、バブルで資産を形成できた富裕層や年金シニア世代、増加傾向のある大手企業の管理職ファミリーやパラサイトシングルを挙げたほか、集客ツールとして、中国SNS「RED(小紅書/レッド)」の事例を紹介した。

不動産バブルの崩壊や国内消費低迷など不安要素はあるものの、DXの先進国である中国大陸ではAI信号導入で交通効率が5〜30%向上するなど、ものすごいスピードで生活の効率化が進んでいる。こうしたデジタル技術の輸出等により、今後さらなる経済成長の可能性は十分にあるだろう。阿部代表取締役は、広大な国土と人口を持つ中国市場の「ポテンシャルは健在」と見ている。また、近年富裕層ファミリーが増える中、訪日旅行の目的として新たに「夏の『教育』旅行ニーズ」も伸びていることも明らかにした。買い物、レジャーに加えて、日本の秩序や礼節を学ぶトレンドの兆しも垣間見える中、25年、インバウンド需要の取り込み合戦はより激しさを増すだろう。