世界最大の小売・テック企業であるアマゾンが、コーポレート部門において約1万4000人の削減を実施すると発表した。これは、同社が掲げる「世界最大のスタートアップのように機動的に動く組織」に向けた大規模な人員構造の見直しによるものである。

この人員削減の背景には、アマゾンが掲げてきた組織改革の流れ、そして生成系AI(ジェネレーティブAI)などの技術革新を取り込んだ働き方・ビジネスモデルの改革という2つの潮流がある。

社員向けメッセージで公表

アマゾンの人材・テクノロジー担当上級副社長、ベス・ガレッティ氏が10月28日に社員に発信したメッセージ(アマゾンのホームページで閲覧可能)によると、今回の組織変更では、階層の削減、官僚的な手続きの除去、リソースの「最重要分野」への再配分を目的としており、同社は「さらに強くなるための継続的な取り組み」と位置付けている。

具体的には、コーポレート部門で約1万4000人の役職を削減する予定である。報道によれば、この数字は全社的な従業員数1500万人超の中のコーポレート部門約35万人という枠内での削減であり、およそ4〜5%に相当する。

社員の支援策も明記されており、対象者には社内転職機会として最大90日間を提供し(国・地域の法制度によって変動あり)、社内で新たな職務が見つからない者や希望しない者には退職金・再就職支援・健康保険継続などの移行支援が行われる。

「スタートアップ」のように動く

ガレッティ氏のメッセージでは、同社が昨年から進めてきた「文化とチームの強化」に関する取り組みを改めて言及している。例えば、アンディ・ジェシーCEO(最高経営責任者)が掲げた「世界最大のスタートアップのように動く」組織という方針がその中心にある。

その方針とは、正しい構造を持つことでスピードとオーナーシップ(当事者意識)を推進し、発明・協働・接続されたワークスタイルを実現し、顧客にとって「最高かつ最速の成果」を届けようというものである。

生成AIが変える働き方

さらに、アマゾンでは今年6月にジェシー氏が社員向けに送付した「生成AIに関する考察」メッセージも、このリストラクチャリングを理解するうえで重要な文脈となっている。

彼は「生成AIやエージェント(AIによる自律作業支援ソフト)が、我々の仕事のあり方と生活を変える」と述べ、今後「今日行われている職務の一部は人が担わず、別のタイプの職務が増える」と予告していた。

この発言から、アマゾンが人員削減を単なるコストカットではなく、AI・技術革新に対応した組織構造の転換と見なしていることが読み取れる。生成AIの導入やそれに伴う自動化・効率化が、同社の「人がやるべき業務の範囲」を再定義し、それが今回の削減策に影響しているということである。

小売業界のDXには避けられない道

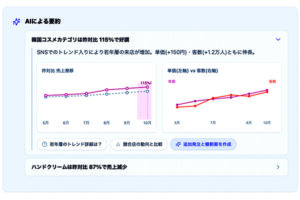

成長フェーズから次フェーズへ移行する企業では、階層の削減・プロセス簡略化・オーナーシップ向上が鍵になる。これは小売業界の多くの企業が直面している課題と共通する。

オンライン・オフラインを問わず、顧客接点のデジタル化、サプライチェーンの効率化、パーソナル化された体験提供などにおいて、AIの活用が競争優位の分かれ目となってきている。

また、今回の削減が「業績不振によるもの」ではなく、むしろ業績が良好な時期に実施されるという点も注目される。ガレッティ氏も「業績は良好だが、世界が急速に変化している」と認めており、業績維持・成長に向けたプロアクティブな組織変革として位置づけている。営業好調でも「将来の変化」に備えた構造改革が必要というメッセージと受け止められよう。

アマゾンの今回の削減は「第一弾」とみる向きもあり、ロイターの報道では最大3万人規模にまで拡大する可能性も指摘されている。10月29日のアマゾン・ドットコムの株価は0.46%上昇。ここ数日に比べると伸び悩んだが、市場では否定的な受け止めはされていないようだ。