キッコーマンは6月9日、アメリカ第1工場の完成50周年記念式典を、工場のあるウィスコンシン州ウォルワースで開催した。

同社は1957年、カリフォルニア州に販売会社を設立し、米国市場に参入。続けて現地での製品化に着手し、67年の瓶詰め作業に続き、73年に第1工場を完成させ、しょうゆの出荷を開始した。これが北米事業拡大の契機となり、海外事業を牽引。いまや同社の海外事業は売上高の7割、事業利益の8割以上を占めるまでに成長している。

ウィスコンシン州にある地元食品スーパーのウッドマンズ。調味料の棚には、キッコーマン製品を始めとする「しょうゆ」の関連品がずらりと並ぶ(冒頭写真)。

米国におけるしょうゆの利用世帯数は全体の約6割。その中でキッコーマンのしょうゆは肉に合う調味料として市民権を得ている。さらに派生商品では、バーベキュー用の「テリヤキ」や日本でもおなじみの減塩しょうゆ、近年は粘度を強めたワサビソース、スリラチャ(ホットチリ)など、味のインパクトの強い商品も投入している。

これらの製品を一手に製造しているのがアメリカ第1工場だ。73年のしょうゆ出荷開始以来、市場の拡大にあわせて工場の製造能力も拡張してきた。現在の工場面積は1万8600坪、出荷量は製造初年度の30倍で、世界最大のしょうゆ製造拠点となっている。

人口減で国内市場が伸び悩む中、日本の食品メーカー、卸、小売り・外食チェーンがこぞって海外進出を加速させているが、キッコーマンはすでに50年以上前から海外に打って出ている。

背景には戦後のしょうゆ市場の踊り場があった。このままでは成長を続けられないと判断した同社は、事業の多角化と海外進出を新たな成長のための二本柱に設定。多角化でケチャップやワインなどの製造に乗り出す一方、海外進出で目をつけたのがアメリカだ。

特に当時の茂木友三郎名誉会長が進言した工場設立は、会社の資本金を上回る設備投資額だったことから難しい判断を迫られたが、すでにアメリカの多くの食品スーパーでキッコーマンのしょうゆが販売されている状況を作り出せたことから、最終的に「いける」と判断。現地での原料調達で、日本と同様の本醸造しょうゆを製造し、それまでアメリカで根付いていた化学製造の「ラチョイ」ブランドの支持を塗り替えた。化学しょうゆにはない色合いや肉に付けて焼いたときの香ばしさを、店頭の試食販売を通じて直接アメリカの消費者に伝えたことが大きかった。

今やキッコーマンのしょうゆ製造拠点は、シンガポール、台湾、オランダ、中国、ブラジルへと広がり、販路はアジア、ヨーロッパ、さらにインド、南米、アフリカへと拡大を続けている。

50周年記念式典に先立ち、7日に開催された記者懇談会で茂木友三郎名誉会長は、海外事業の原動力について、しょうゆが東洋の料理だけでなく西洋の料理にも使える万能調味料であったこと、ビジネスセンスのある社内人材を送り込んできたことだと振り返る。

その上で、今後の海外事業については「しょうゆ自体が伸びる余地は大いにある」と明言。アメリカでは次の50年でしょうゆを利用する世帯を現在の6割から100%まで高める方針。またアジア、ヨーロッパに加え、インド、南米、アフリカでの事業拡大と合わせて、豆乳の拡販など、事業の多角化も進めていく意向だ。

した

インタビュー/茂木友三郎名誉会長/海外で食文化を浸透させるには焦らず時間をかけることが肝要

――50年間で撤退を考えたことはあったか。

茂木 撤退が頭をよぎったことは1度もない。ただし非常に大変だと思ったのは石油ショック。1973年6月にアメリカ工場が完成し、その年の秋に起きた。狂乱物価で原料の価格がどんどん上がり、商品の価格が追いつかなかった。結果、最初の年は大赤字で次の年はもっと大赤字。私が考えた赤字よりも遥かに大きくこれには参った。しかし価格が追いついてくればなんとかなるだろうというふうには思っていた。実際、価格水準が合ってきたことで利益が出て4年でなんとかなった。

――インドやアフリカなど、スパイス文化の国々でしょうゆの浸透は難しいのではないか。

茂木 食文化の交流は時間をかけないとだめ。焦ってやると逆に嫌われてしまう。あまり焦らず慎重にやっていかないといけない。ただ、食文化の違いがあるからだめということではなく、将来的にはその文化が変わってくるかもしれない、融合ができるかもしれないと思っている。

――人口減の国内市場をどう見ているか。

茂木 国内も伸ばさないといけないが、人口減は日本の国自身にとっても大変なこと。食品会社は(人の)口の数で総需要が決まるので、様々な産業があるが食品会社は今後大変になる。国内では安売り競争をやめて付加価値のあるものを作っていかないとみんな共倒れになってしまうのではないか。食品業界全体として反省するべきことだと思う。

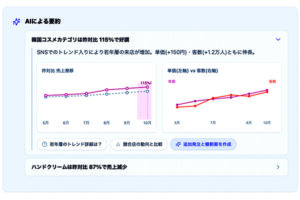

日米食品流通シンポジウム/デジタル投資と人材確保は二カ国の共通テーマ

「リテールメディアでどうやって顧客体験を高めればよいか」「人手不足の現状に対し、どうやって人材を確保しているか」――。6月8日、キッコーマン米国第1工場完成50周年を記念して開催された日米食品流通シンポジウムでは、足元の経営課題に対する活発な議論が行われた。

日本の登壇者は、セブン&アイ・ホールディングス(HD)井阪隆一社長、ヤオコー川野幸夫会長、アクシアルリテイリング原和彦社長の3人。対するアメリカ側は、ウォルマートの前アドバタイジングテクノロジー担当ヴァイスプレジデントで、同社のリテールメディアの立役者であるドミトリー・パブロフ氏、同じくサムズクラブ、およびウォルマートUSの前COOであるジセル・ルイズ氏、そして西海岸を中心に53店舗の多様なフォーマットを手掛けるグッドフードHDのニール・スタンCEOだ。

はじめにシンポジウムの司会も務めた早稲田大学ビジネススクールの内田和成名誉教授が、「イノベーションとは行動変容である」と題して基調講演を行った。内田氏は、リポビタンDとレッドブルを引き合いに出し、「リポビタンDは中高年の疲労回復のためのドリンク。それに対しレッドブルは若者が疲れる前に飲んで元気になるためのドリンク。中身は似たものであってもターゲットを変えれば革新的になる。新しい発明を否定するつもりはないが、ビジネスパーソンとしては顧客や社会の行動が変わって初めてイノベーションと呼べるのではないか」と指摘。行動変容を生んだ事例、生まなかった事例を挙げながら、終盤には「日本企業は自前主義が強すぎる」として、自前主義を放棄して行動変容にコミットすること、失敗をチャレンジと置き換えてチャレンジの回数を評価できるような組織風土にしてはどうかと提言した。

続くアメリカ側の基調講演には、ペンシルバニア大学のバーバラ・E・カーン教授が登壇。テーマは「オムニチャネル戦略」で、アメリカで店舗の大量閉鎖が起こった2017年からコロナを経て流通業界に起こった変化をまとめた。アメリカでは17年の閉鎖店舗が8600店だったのに対し、20年のコロナでは25万店が閉鎖を余儀なくされたという。17年は百貨店が相次ぎ撤退した年だ。その理由について、カーン氏はアマゾンの台頭、あるいはウォルマートやターゲットなど、同じ商品なら安い店で買うお客が増えたこと、また同じ価格で販売していても、化粧品専門店のセフォラのように、オンラインやSNSを駆使してお客とつながり体験価値を高めた企業が勝ち残ったと説明。さらにこうした傾向がコロナでさらに強まったと指摘した。

その上で、カーン氏は小売業成功のマトリックスとして商品(ブランド力、低価格)と顧客体験(体験型かスムーズな利便性があるか)の2軸で評価することを提案。特に後者については、コロナを経て店舗の重要性が再認識され、改めて体験を重視する小売業が増えている、また顧客接点を持たないメーカーが、リアル店舗やメタバース空間を通じて顧客接点を持とうとする事例が増えていると紹介。その一方で、顧客の不満を解消するべく、アマゾンのワンクリック注文のような便利さや、自動化、パーソナライゼーション、サステナビリティへの対応も今後より重要になってくると指摘した。

続くシンポジウムでは、6人がそれぞれ自社の取り組みを紹介するとともに、司会の内田氏の進行のもと、デジタル戦略や人材確保などの関心事に対して質問を行った。主なやり取りは以下の通り。

ウォルマートは長期視点でIT投資を行った

川野 あまりお金をかけられない中小スーパーが顧客分析を行って商いに生かすにはどうしたらよいか。

パブロフ 一つ言えることがある。デジタル人材の確保は難しい。ウォルマートでも採用は大変で、初めに30人、次に500人にした。まず中核的な人材を雇いウォルマートを理解している人材の採用へと拡大した。結果としてリテールメディアで5000万ドルの投資が30億ドルのリターンを呼んだが、ウォルマートでは小規模で始めた。(人材を)雇うのか、あるいは借りるかという考えもある。

井阪 顧客との接点を強化して高めた関係性をどうやってリテールメディアに生かせばよいか。

パブロフ 基本的に消費者が一体何を望んでいるか掴まないといけない。例えば顧客体験の大変シンプルな例として、パンを買うとする。これまでにも数回買ったとしたら、ウォルマートのサイトで私がパンを検索すると、1回買った商品は表示してほしいと思う。この技術はデータがないとできないが、その検索結果に広告も載せる。しっかり関連性の高い広告を出せれば(チャンスがある)。これは必ずしも大きな投資でなくても良いはずで、小さい投資を繰り返して拡大していけるのではないか。

内田 日本の小売業はIT投資が苦手。ROIが予測できないと後回しにしがち。アメリカの企業はどうか。

ルイズ ウォルマートの場合、IT投資はアマゾンが来て後退しつつあるときだった。株主の多くが創業家なので、ファミリーと株主還元について考え、1回ではなく長い時間をかけて投資してきた。多くの会社が間違えるのはリターンばかり考えてしまうこと。10年とか先を考えて投資するべき。一時的にEBITDAを上げようといった考え方は長期投資ではない。

スタン 当社はかつてテクノロジーは全然だめで投資不足の状況が続いた。そこで5年計画のITロードマップを作り、最初の2年は基盤づくりに充てた。当社は多様な業態を出店しているので、優先順位もそれぞれたくさんある。そこで色んな企業とパートナーシップを組んだ。自分で作るか借りるか買ってくるかの選択肢の中で、私達は借りることを選び、パートナーシップを組んでスピードを重視した。

人手不足の問題は賃金だけでは解消できない

原 SMの経営は、業態や事業会社がそれぞれのコンセプトで展開していくことも重要だが、一方でグループシナジーを出していくことも重要だと思う。グッドフードHDでは、どのようなシナジーを創出しているか。

スタン 当社グループはマーケット、オペレーション、人材、すべて分散している。購買チームも三つある。意的に非効率になっている。店はローカルマーケットに根ざすことが重要。しかし中央では効率を上げないといけない。そこで中央にみんなが共有するフロントプラットフォームを作っている。個々の店のECは別だが、プラットフォーム自体は同一で効率アップを図っている。もう一つ、内部のベストプラクティスを共有している。シアトルでスタートしたクッキーはお客に好評で、カリフォルニア州の南部でも販売し、さらに今度はセントラルキッチンで製造してすべての店で販売している。個別の取り組みを中央で共有させるためにも、意図的に非効率的なことをやっている。

ルイズ 小売業は人だと思っている。労働力をどう維持していくか。米国では平等とインクルージョンが課題になっている。

井阪 日本は高齢化が進んでいて、どうやりがいを持って働いてもらうかが重要。テクノロジーを使って生産性を上げていけるかもポイントになってくる。AIやセルフレジを活用して負荷を減らす。片方で、やはりやりがいを持ってもらうためには共感できるような経営姿勢、社会課題に対してどれだけ積極的に取り組んでいくかだと考えている。

内田 アメリカの人手不足の現状は。

スタン シアトルの平均時給は24ドル、ロサンゼルスは20ドルになっていて、私達ももっと賃金を上げないといけない。私達の離職率は35%で小売業では良いほう。それは良い人を採用し、維持することを考えているから。小売業を魅力あるものにしないと人材は育たない。

ルイズ すべての問題を賃金だけで解決できるとは思えない。トータルエンプロイーバリューが重要だと感じている。労働の全面的な価値。雇用主として競争力ある賃金も提供したい。昇進の機会も提供したい。有給も重要。アソシエイトが柔軟に働けるシフトの組み方も大切だ。