コロナ禍でネット通販への移行が進行

経済産業省の「令和元年度電子商取引に関する市場調査」によれば2019年のBtoCのネット販売額(物販+サービス+デジタル)は約19兆3600億円で前年比7.7%の伸び率となっており、10年と比較すると約2.5倍となっている。また物販における全市場規模のうち、ネットの割合(EC化率)は約6.8%となっている。

20年はコロナ禍を背景に、在宅比率の増加によりこれまでネット通販を利用したことがない新規利用者の増加も含めて、ネット通販事業者にとっては追い風とも言える状況となった。日本のネット通販市場の構造は実質的にはアマゾン、楽天市場、ZHD(旧ヤフー)の3大ECモールを中心に展開していることが特徴となっている。

ニールセンデジタルの調査(20年4月)によると、アマゾンは月平均で5253万人が44回利用しており、実店舗との利用頻度の違いが明らかとなっている。

一方、日本のみならずネット通販市場の特質としては店舗系のネット通販の成長が著しいことである。実際、ネット販売ランキングをみるとアマゾンの売上高は別格として、第2位はヨドバシカメラであり、その他、10位以内にはビックカメラ、ユニクロ、上新電機の店舗系が並ぶ。ここで留意したいのは日本の実店舗の海外との比較の視点である。

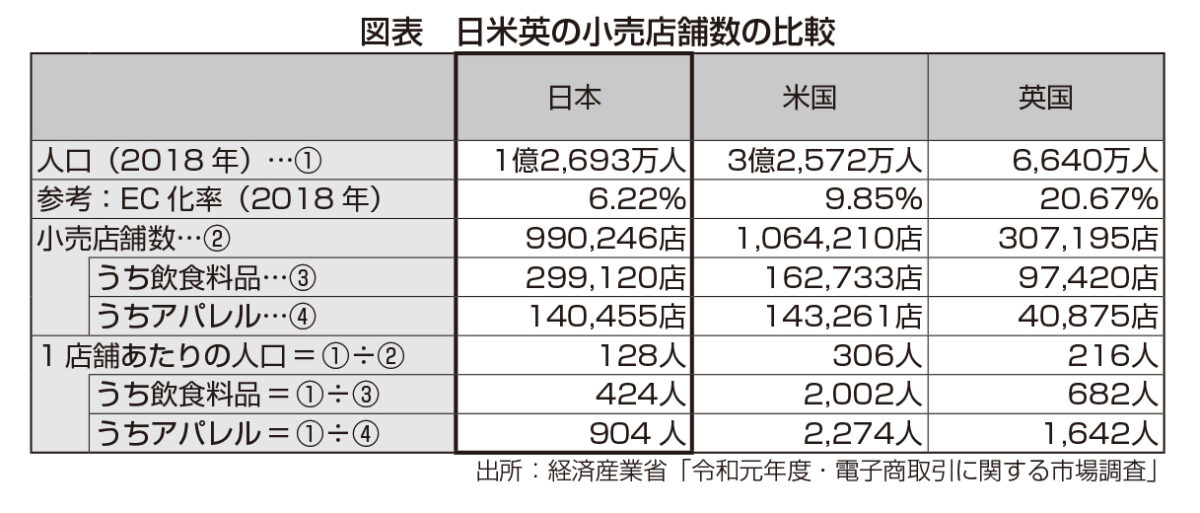

前述した「電子商取引に関する市場調査」でも指摘されているが、EC市場拡大を阻害する要因の一つとして「実店舗の充実」が挙げられている。日本よりもEC化率が高い米国、英国と比較したところ、実店舗1店舗当たりの人口は日本が128人であるのに対して、米国は306人、英国は216人と開きがある。とくに飲食料品では日本が424人であるのに対して、米国は2002人、英国は682人となっている(図表参照)。

このように日本は他国と比べ小売りの実店舗が普及しているため消費者にとってはアクセスが良く、結果としてEC化率も欧米より低くなっていることが指摘されている。しかし、3大ECモールを中心としたネット通販の利用を重ねるごとに消費者はその利便性を認識し、さらにはコロナ禍でそれが加速しており、実店舗の存在感を認識しつつもネット通販への移行が進んでいるのが現状だ。このことはネット通販市場の3大ECモールが中心とは言え、実店舗のネット通販への取り組みが今後のキーワードとなっているとも言える。

店舗のネット通販取り組みの課題

実店舗は充実しているが、日本のネット通販の取り組みは多くの課題がある。プラットフォーマーはインターネットを基盤としたビジネスモデルを構築して顧客の利便性を追求していくことを目的に展開してきた。しかし実店舗の場合、これまで各業態の経営陣が「オムニチャネルの時代」と唱えても、その実態は実店舗を主体とした思考からは抜けきれず、ネット通販は添え物的なポジションであった。

たとえば百貨店では、売上高が1991年の9兆7130億円のピーク時から19年には5兆7547億円と約4兆円の減少となっており、もっとも市場規模を減らした業態となっている。実は百貨店は歴史的には古くから通販に取り組んできた経緯を持ちながら、これから通販に取り組むべきという時期に撤退をしたところが多い。

さらに問題なのは各社のネット対応であり、消化仕入れによる販売が基本であることから、在庫の一元管理ができず、本格的な取り組みには程遠い状況となっていた。

スーパー業界では、イトーヨーカ堂が20年前の01年に葛西店でネットスーパーの事業を開始し、15年2月期には売上高が500億円になっている。しかし、ネット利用者が増加しながらも、20年2月期には店舗閉鎖もあって400億円弱と減少している。プラットフォーマーがシステム、物流などの基盤を整備して、顧客の支持を集めていることを見ながらの迷走が続いてきたとも言える。

前述したように、実店舗が強かった歴史的な背景は、顧客視点であるべき構造改革を遅らせたとも言える。周知のごとくネット販売には商圏は存在せず、顧客が実感する利便性によって、総取りが可能となる。業態に固執すること、あるいはどの部署に売り上げを計上するか、といった内輪の問題を重視することなど、ネット通販においてはまったく議論する余地はないのである。しかし、コロナ禍においての実店舗自体の危機感は、そのような思考を払拭しつつあり、ようやく顧客視点の考え方が表れるようなってきた感がある。次にいくつかの実店舗の企業の取組みを紹介していたきい。

コロナ禍での実店舗のネット通販への取り組み

三越伊勢丹は20年の11月25日、ビデオ通話やチャットを用いて接客、販売する「リモートショッピング」専用アプリの本格運用を開始した。旗艦店の伊勢丹新宿店が対象で、これまで同社のEC(電子商取引)サイトに掲載されていなかった店頭販売限定の商品もリモートで購入することが可能になった。ほしい商品の条件や価格帯を伝えると販売員が希望に該当する商品を紹介。顧客が購入を決めるとチャットに購入手続きページへのリンクが送られてくるシステムとなっている。

最初は14のショップで開始し、約1万5000種類の商品を取り扱う。将来的には店頭全ての商品である約100万種類を取り扱う予定となっている。これまで、顧客の声を生かす仕組みが無かったものがチャットの履歴が残るため、どのような理由で消費者が購入を決定したのかがわかり、顧客ごとに的確なお薦め情報を流したり、接客時のコミュニケーション方法を工夫したりする予定となっている。

イトーヨーカ堂は早くからネットスーパーを展開してきたが、生鮮三品は自分の目で確認したい、また配送の煩わしさなどの理由から食品のEC化率は3%前後に留まっている。こうした現状を打破すべく、20年6月にネットスーパー専用のスマートフォンアプリをリリースした。これまではセブン&アイグループのネット通販アプリ「オムニ7」からサイトに訪問することはできたが、あくまでグループ内通販の一機能といった位置づけにとどまっていた。さらには利用者からの評価も芳しくはなかった。

そこで自社で開発をせず外部の専門家に任せる方向に舵を切り、それまでの商品を一つずつ選択して購入する方法からレシピから必要な食材が自動で抽出され、数回の操作で買い物が完了するシステムへと変更が行われた。

セブン&アイ・ホールディングスによると、アプリを導入したことでこれまで平均20分かかっていた購入時間が8分に短縮され、新規会員が増加し、継続率も高くなっており、ネットスーパー専用の店舗である西日暮里店の売上高はアプリ導入後の7月以降、前年同期比で1割近く伸びている。

ニトリは現在のアプリ会員数900万人を、将来的に2000万人に増やすことを目指している。似鳥昭雄会長は11月10、11日に開かれた「世界経営者フォーラム」の講演後のインタビューで「アプリで取得した顧客情報を基に店舗の品揃えを変えていく」と述べ、ネットとリアルの融合でお客を囲い込む戦略を明らかにした。併せて物流施設への大型投資を行う考えも表明。現在、同社の物流センターは全国に12カ所あるが、今後5年間で2000億円を投資して、物流施設の自前化に取り組み、各センターと店舗間の最適ルートを素早く選び、顧客への納品までの時間を短縮することを狙う。その結果、同社のEC化率を1割から2割へと倍増させる計画である。

ヨドバシカメラは単独の実店舗として日本でもっともネット販売額で実績をあげている。同社のネット通販が開始されたのは、楽天市場がスタートしたばかりで、アマゾンはまだ日本に進出する前の98年に遡る。同社のネット通販の推進役でもある藤沢和則社長は、すでにこの時点で将来のネット通販が大きな市場になることが見えていたかのように、様々な試行錯誤を繰り返していくのである。

まだオムニチャネルという言葉が無い時代の実店舗として、ネット販売とどう連携させるかを模索する歩みでもあった。同社で特筆すべきことは、多くの専門店が店舗数の拡大を掲げるのに対して、同社は駅前立地、大型店舗の方針を貫き、店舗網をむやみに拡大せず、現在も23店舗に留めていることにある。筆者の推測ではあるが、店舗数拡大が先にありきではなく、ネット通販時代を想定した実店舗のあり方に対する経営陣の戦略が当初からあったのではないか。公益財団法人日本生産性本部が20年11月5日に発表した国内の企業やブランドを対象とした顧客満足度調査「20年度 JCSI(日本版顧客満足度指数)第2回調査」によると、通信販売部門における顧客満足度スコアの第1位は「ヨドバシ・ドット・コム」であった。同社のすごさは5年連続で首位を続けていること、さらにはそのスコアが上昇し続けていることである。

ネット通販への取り組みは生きた店舗があってこそ

こうしたレポートに対して、読者は鮮度が高い最新情報を求める。しかし、大きな意味でのトレンドや本当の意味での革新性は、かなり長い期間を俯瞰することが必要でもある。IT関連のキーワードは飛びつきやすい言葉のオンパレードで、実際、小売業でも全社的な対応を目標として掲げている企業は多い。まさに「オムニチャネル化」はその代表で、手法が目的となって、本来目指すべき顧客の満足を最大化することが欠落しているケースは多い。その結果の一つが顧客不在のネット通販対応でもある。前述したヨドバシカメラの注目すべき点は、ネット通販担当セクションが20人ほどで対応していることで、このことは店舗接客、物流、システムなどすべてのセクションの中にネット通販が浸透していることを表しているとも言える。

実店舗のネット通販への取り組みにおいて、一番高いハードルは現場のオペレーションにおいて、販売員がネット通販を共有しているかどうかが重要なのである。当然、ネット通販は販売チャネルの一つであり、売り上げを保証する「打ち出の小槌」ではない。あくまでも顧客に対して訴求力がある商品群であることが基盤であり、さらには実店舗が魅力的でなければオムニチャネル化の意味はない。 コロナ禍は、顧客の購買行動の意識を根底から変え、新しい購買行動はコロナ後も続くと考えられる。しかし、実店舗が強い日本のEC化率は単純に増加していくものでもない。実店舗をベースとした販売チャネルを再構築することが近道であるのかも知れない。